こんにちは。

新留です。

ーーーーーーーー

【冬期講習のお申し込みが始まりました。早割は12/10(土)まで】

探究学習への第一歩。中学受験をお考えの方には算数、理科がおすすめです。

ーーーーーーーー

先日のこと。

みんなの読解力の現在地を知りたいなということで、

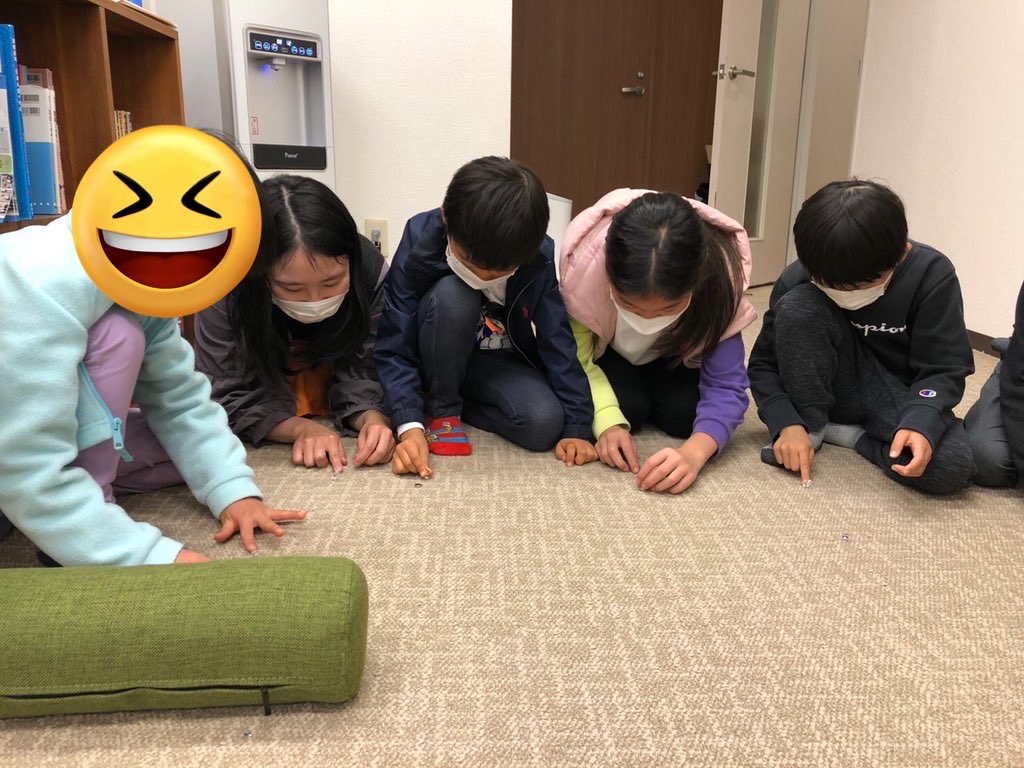

5年生の子たちに、前置きなく、入試問題を読んでもらいました。(えーっとなっていましたが笑)

基礎がどれだけ身についているかを見たかったので、それほど難しいものは選ばなかったのですが、

ある年の中学で2021年に出題されたものと同じ問題、量、本番と同じ制限時間、準備もなく、という条件もあり、

6割取れたら上出来かなと思っていたところ、8割取れている子もいて、きちんと積み上がっているのを感じました。

ステップクラスで意識的に語彙力をつけつつ、1文1文を誤魔化さずに読む。

そうやって、みんながコツコツ積み上げていった結果なのかなと思いました。

きちんと段階を踏んでやっていけば、変なテクニックなどいらないのですよね。

子どもたちも「疲れた〜」と言いつつ(数日後もいきなりのテストだったことを根に持っていましたが笑)、

いい表情をしていて、うれしかったです。

あと1年、どこまでみんなの読解力が伸びていくのか楽しみです。

さて、

大体の子がホップクラス、ステップクラスと順に積み上げていっていますが、

語彙力をつけ、「単語の識別」ができるようになってきたら、次に大事になっていくのが「文の意味を正確にとっていく」練習です。

3年生ぐらいになったら、言葉に関しては、

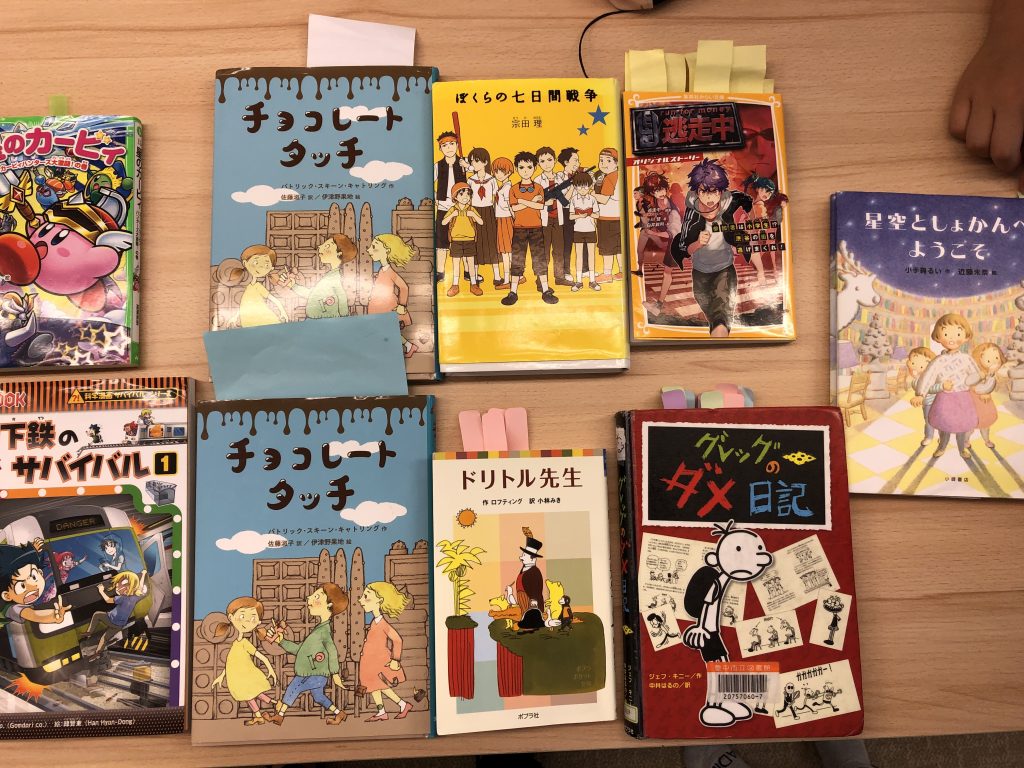

「ことわざ」「慣用句」「四字熟語」「類義語・対義語」などで言葉を有機的に覚えつつ、

語彙力の本を読んだり、

物語文で出てきた「感情語」を覚えていったり、

説明文・論説文などに出てくる難しい言葉にもふれていきたいところ。

物語文というのは、「状況」と「出来事」による登場人物の「気持ち」の動きをつかんでいくものですが、

物語文が苦手という子は、感情が大雑把で、気持ちの強弱をつかむのが得意でなかったりします。

慣用句などで知識的にも、

「肩を落とした」というのは「あ〜落ち込んでいるんだな」ということを理解しつつ、

普段の生活でも、こういうことがあって、こういう気持ちになった、というのを振り返ったりするのも大事だったりします。

心理学や人間関係のワークショップなどでよくやる「感情のシェア」というのも、心を癒すだけでなく、関係を深めていく効果もあるのでおすすめです^^

「説明文の方がめっちゃ読みやすい!」という子も多いので、

説明文・論説文についても書いていきたいと思いますが、今日はこの辺で。

ではでは。

今日もいい1日でありますように。