こんにちは。新留です。

緊急事態宣言が解除され、何だか街を歩いていても、人通りや車の量が多く、

歩いている人たちの表情も明るくなったような気がします。

旅行の予約が倍増、なんていうニュースも見かけて、

ポジティブな空気が漂っていますね。

個人的にも、ようやくか〜と、少しほっとした気持ちになっています。

耐える期間が長かった分、

感染者や重傷者の数字が減ったり、ワクチンの接種率が上がったり、治療薬が出来つつあるというニュースを見て、

みんなのなかに安心感が出て、活発になってきたのかなと思います。

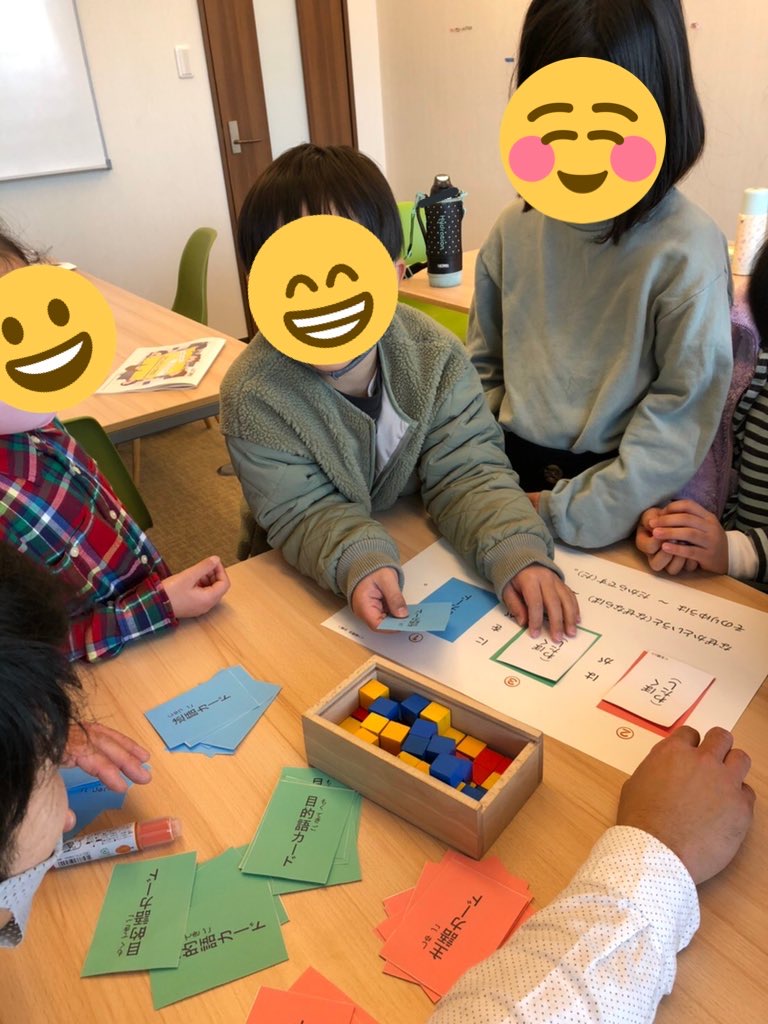

この「安心感」って、学習する環境においても大切なのですよね。

「安心感」、「心理的安全性」があるから、子どもはいろんなことにチャレンジできるし、

チャレンジする数が増え、できることも、できた経験も増えるので、自分はやったらできるんだという「有能性」が育ちます。

「難しくて当たり前という考えが学習には大切」

とは、『Learn Better』の著者、アーリック・ボーザーの言葉でありますが、

不安や、わからないことに慣れていくのが学習でもあります。

「不安」との向き合い方は、

自分の人生においても、人を育てる上でも大事な要素なのですよね。

不安を感じていると、子どもにも厳しくなっていくし、良いところに目が行きにくくなります。

そして、管理したり、コントロールしたりしてしまいます。

「この子、大丈夫かな?」

「全然、できていない……」

と感じると保護者さんからご相談を受けることがありますが、

毎日見ていると、できないことや、やらないことに目が向いてしまっていても、

まわりから見ると、できるようになっているなと感じることも多く、

1年前、半年前、数ヶ月前と比べると、

できるようになったことや、やっていることのレベルも上がっていると思うのですよね。

環境をきちんと選ばないと世の中にはネガティブな情報や、怖れを助長する情報が多くなりがちで、

繊細な人や、不安の強い人は、悪い方に目が向きがちだからこそ、

「記録」って、忘れないために、思い出すためにも大事です。

「できてるか、できていないか」

は自分を苦しめますが、

「ちゃんとできているか、できていないか」

は空気を悪くします(笑)

不安になったとき、子どもを管理、コントロールするのが強くなっているなと感じたとき、

「大丈夫、きっと、できるようになる」

と唱えて、

昔やっていたことを見返して、

子どもを信頼する力と見守る余裕を取り戻し、

子どもに安心感と自信を与えていってもらえたらなと思います。