ホームページをご覧いただきありがとうございます。

RAKUTO箕面校は、

8月8日(日)から8月16日(月)まで、お休みとなっております。

その間、お電話など通じず、

また、いただいたメールの返信なども原則として8月17日(火)以降となりますが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

なお、休み期間中でも、体験授業のお申し込みなどは可能となっております。

「お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

いつもありがとうございます。

RAKUTO箕面校

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

RAKUTO箕面校は、

8月8日(日)から8月16日(月)まで、お休みとなっております。

その間、お電話など通じず、

また、いただいたメールの返信なども原則として8月17日(火)以降となりますが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

なお、休み期間中でも、体験授業のお申し込みなどは可能となっております。

「お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

いつもありがとうございます。

RAKUTO箕面校

※A日程「理科」「算数」「作文」すべて満席になりました

※B日程「算数」「理科」満席になりました(5日14時現在)

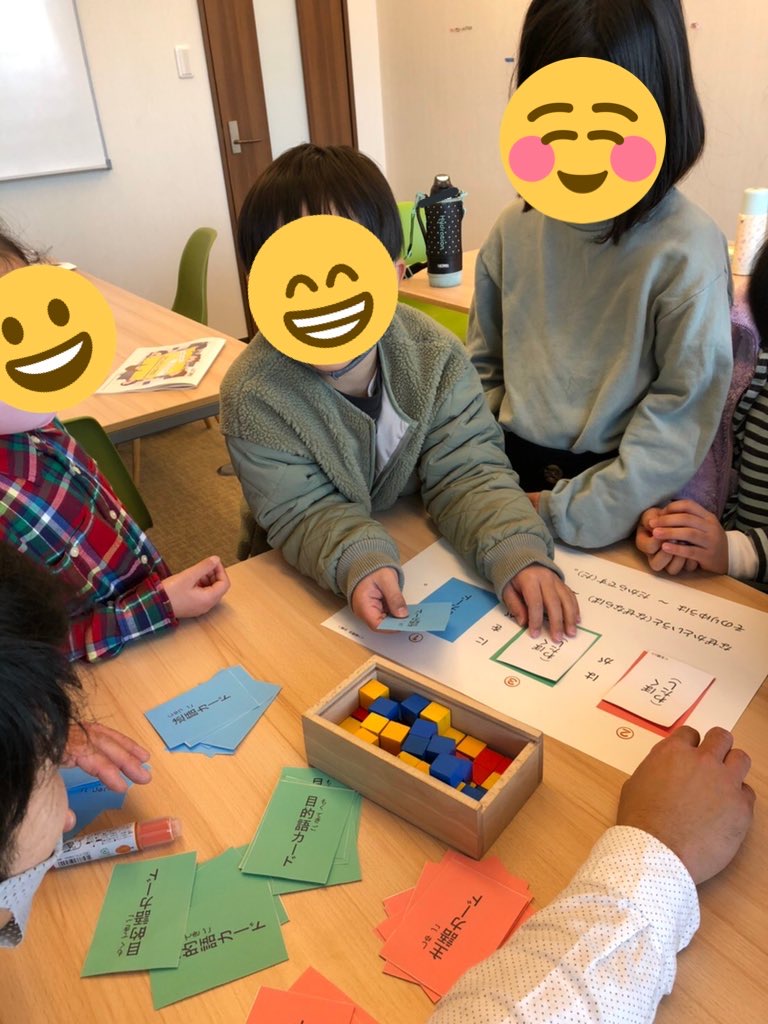

ただ知識を覚えるのではなく、なんでだろう? と仮説を立て、ディスカッションし、工作をしながら具体的に考え学んでいくRAKUTOの季節講習。

今回の夏期講習は、

作文、算数、理科、地理の4教科で開催します!

作文【マインドマップ作文・読書感想文】(60分×4コマ おすすめ:1~4年生)

「書くのきらいだ〜」という子や「うまく書けない!」という子も、よく見ていると「書き方を知らない」か「書いた量が圧倒的に少ない」ということがほとんどです。

自分が伝えたいことって何なんだろう? と自分に向き合い、

きちんとマインドマップやメモをつくって整理し、

相手に興味を持ってもらうには、わかりやすくするにはどうすれば? という視点で見返し、

書いて、見てもらって、

書いて、見てもらって……

というふうに、

書き方を知り、たくさん書いて、見てもらうことで書く力というのはぐんぐんと育っていきます。

大切なのは、方法を学ぶことと、練習をすること。

今回の夏の講座では、お気に入りの本を使い、内容を整理。

ディスカッションをしながら自分の好きなところはどこなんだろう? と振り返り、

伝わるためのデザインやキャッチコピーについても考えながら、自分の伝えたいことや感動を相手に伝えるにはどうすれば? を練習をしていきます。

作文というのは、相手の求めることに答える「面接能力」にもつながりますし、自分の考えや魅力を相手に伝わるように表現する「プレゼンテーション能力」でもあります。

自分の大好きな本を使って、自分の考えや気持ちをうまく伝えられるようになりましょう!

ーーーーーーーー

算数【1を分けてみよう! 体感する分数】(60分×4コマ おすすめ:1〜5年生)

数字に強い子もいれば、ちょっと弱い子もいます。

数字に強い子たちって、

例えば、ステップクラスでやるような文章題、

「3%の食塩水A360gと8%の食塩水B240gを混ぜると、何%の食塩水ができますか」

(同志社香里中2019年)

「2019年10月1日から消費税率が8%から10%になりました。本体価格が3583円の商品の販売価格は、消費税率が10%となることで何円値上がりしましたか」

(神戸女学院中2020年)

というような問題を見たときに、

「3%と8%を混ぜるんだから、3%と8%の間かな?」と考えたり(正解は5%)、

「2%上がるってことは3500×0.02で70円ぐらいかな?」と考えたり(正解は72円)、

そういう正確ではないけれど近い数字が瞬間的に計算できて、細かい数字を証明していくようなことができるんですよね。

逆に、数字感覚がない子や割合の感覚がない子だと、

「なぜ、そんな濃く(薄く)なると思ったの…!?」

「そんな値上がりするはずないやん…!?」

というようなとんでもない数字を出してきたりします。

「この数字なんかヘンだ」

ということを感じられないのです。

小さいときからたくさん計算プリントをやっていた子が必ずしも数字に強いわけではないとき、この「数字感覚」というものを身につける学び方をしていないことが多いのですね。

2014 年の Lisa K. Fazioらの研究によって、数字の大小をイメージできたり、どちらが多いか少ないか、大きいか小さいかがわかることと、算数(数学)の成績に関係があることがわかりました。

算数(数学) の得意な子は、数の大小をイメージできたり、計算を見た目で解くことができるのですね。

今回の夏期講習では、この「数字感覚」を、実際にものを使いながら、体感で、分数や割合の勉強を通して身につけていってもらいます。

いろんな形の折り紙やモールを切り分けたり、分数カードを使ったゲームをしたりと、たくさんのゲームやクイズ、工作を通して学習。

これからステップクラスに上がっていく子や、ステップクラスに上がった子たちなど、高学年の算数に向けた最適な講座となっています。

数字が「見える」ように、苦手な子も多い分数や割合を感覚を伴ったものにしていきましょう!

ーーーーーーーー

理科【ぼくらのからだ 大研究!】(60分×4コマ おすすめ:全学年)

今回の夏期講習では、僕たちの体がどうなっているのかというのを勉強します。

どうしてお腹は減るのか?

食べたあと、体の中はどうなってるのか?

転んだら血が出てくるけど、血って、何で流れるのか?

いちばん身近にあるので何となくわかるような気がするけど、よくわかっていない自分の体のこと。

空気や食べ物、血液など、授業の中でいっしょに体の中を探検しながら、その不思議を解明していきます。

体の中のことを、仮説を立てながら、みんなでディスカッションをしながら学習し、つながりで理解していくので記憶に残りやすく、もちろん中学受験への準備にも最適。

学んだ後は、工作をして、しっかり目に焼き付けて、学びを定着させます。

ーーーーーーーー

地理【ジオラマ地理(関東地方編)】(※90分×4コマ おすすめ:全学年)

毎年、大好評のジオラマ地理。

今年は「関東地方」です。

どうして、東京が日本の中心なのか?

地形に何か秘密があるのか?

地形や気候、人口の統計データやグラフ、歴史など、様々な角度から、関東地方について調べ、学び、ジオラマをつくりながら立体的に学んでいきます。

地形と気候、交通網と人口や産業、

つながりがわかるからおもしろくなり、おもしろくなるから、もっと知りたい! となります。

「地理っておもしろいな!」

「もっと日本のことについて知りたい!」

この講座を通じて、子どもたちにそんな風に感じていってもらえたらなと思っています。

工作が大好きな子だけでなく、地理っておもしろいの? 役に立つの? と思っている子もぜひ、参加してみてください。

地理を暗記するだけのものじゃなく、リアルで、おもしろいものにしていきましょう!

【日程と時間】

・A日程 7月30日(金)、31日(土)の2日間

・B日程 8月10日(火)、11日(水)の2日間

※2日間の講座となります

※算数、理科はA日程、B日程ともに同じ内容となっております

※高学年コースはA日程、B日程で異なった内容となっております。ご通塾のみなさまに別途ご案内させていただきます

※お昼を挟んで受講される方は教室で昼食をとることができます

※夏期講習期間中、通常授業はお休みです

【対象】

小学校全学年

【受講料(1教科:60分×4コマ)】

RAKUTO生11,000円(税込)

一般生13,200円(税込)

※RAKUTO生は複数受講割引があります

※別途、各教科教材費として1,650円(税込)がかかります

※高学年用講座は教材費が異なります

【お申込方法】

・申し込みフォームよりメールにてお申し込みください(24時間受付中)

(学年など必要事項をご記入の上、お問い合わせ欄に「夏期講習」と「ご希望の日程(A日程、B日程)、教科(作文、算数、理科、社会など)」をご記入ください)

※円滑なやりとりのため、メールでのお申し込みのみとなっております

【お申し込み後の講座キャンセルについて】

お席の確保と教材の準備がございますので、お申し込み後のキャンセルはご容赦ください。

キャンセルの際の料金は以下のようになります。

開催1週間前〜2日前まで:テキスト・教材費を頂戴いたします。

前日・当日のキャンセル:受講料、テキスト・教材費全額を頂戴いたします。

【お問い合わせ】

・気になる点、ご不明な点などございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

———————————————————–

「勉強が楽しく、深く、おもしろくなる」そんな夏になりますように^_^

以前、京都でのこと。

今では全国に10店舗・1スタジオを展開しており、テレビへの出演や雑誌への連載なども持つ「天狼院書店」店主の三浦崇典さんとお話ししていたときに、

「学校の勉強って社会に出てすごく役立つんですよね」という話になりました。

三浦さん「ほうほう、例えば?」

新留「例えば、僕って小学校のとき地理に全然興味が持てなくて、なんでこんなのやるんだろう? って思ってたんですよ」

新留「でも、実際に、箕面って場所に教室をつくって、箕面ってどんな場所なんだろう? どんな歴史があり、どんなものが有名で、どれぐらいの人がいて、人口がどう変化しているんだろう? って調べてみたり、街を歩いてみて、どんな人が住んでいるんだろう? 人がどんな風に流れているんだろう? ってのをやってって、少しずつ、町のこと、町の人たちを知っていったんですけど……これって、学校の地理でやっていることと同じなんですよね。地理ってマーケティングと同じだな〜って思うんですよ」

三浦さん「おーなるほどね!」

今でも覚えているぐらいのことなのですが、

小学校3年生ぐらいの時、先生に、

「野菜や果物がどこで作られているか調べてきてね」

という宿題が出されました。

そのとき、特産品という概念がなかったのか、先生の質問の意図がわからなかったのですが、

みんなの前で発表するとき、

「畑」

って答えました。。。

大恥をかきましたね。。。ええ。。。

苦すぎる思い出です。。。

そんな風に、社会、とくに地理に関して、まったくと言っていいほど興味がなかったのですが(歴史は人間心理や人間ドラマだな〜と思っていたので好きでした)、

大人になり、実際に教室を運営していくなかで、地理ってものすごくおもしろいし、役に立つものだなと感じるようになりました。

きちんと意図さえつかんでやれば、学校でやった勉強って決してムダではなく、しっかり社会に出て役立つ力につながっているのだと感じるようになりました。

「国語」という教科は読解力や、論理力、共感力、伝達力を育む教科だし、

「算数」はイメージ力を鍛え、論理力を育み、物事を勘ではなく数字で正確につかむ力につながります。

「理科」は世の中や人の仕組みを学ぶことができ、実験を通して仮説思考も育むことができ、

「社会」は「地理」を通して日本や世界のことを知るだけでなく、マーケティング思考を育み、「歴史」では人間の行動心理や成功や失敗のパターン、マネジメントや戦略的思考を身につけることができます。

勉強のための勉強は楽しくないかもしれませんし、ときに、必要悪として学ばなくてはいけないこともあるかもしれませんが、

社会に出てどう役立つか、社会に出たときに学んだことがどうつながっていくか、ということをわかっていれば、

ムダな勉強なんてほとんどないんだなということを大人になってから、どんどん知るようになりました。

資格や学歴も大事だし、まだまだ見られますが、

資格や学歴があるから就職ができるわけではないし、昇進できるわけでもないでしょう。

ましてや、独立して、うまくいくわけでもないでしょう。

知識や技術があっても、知られなければ、選ばれることもないと思います。

面接や就職で自分を選んでもらうこと、昇進すること、独立してうまくいくこと……

全部、誰かに知られて、選ばれる必要があって、それってマーケティングなのですよね。

「地理」という科目を学ぶことを通して、

日本って国がどんな国なのか、どんな風に変わっていっているのか、を知るだけでなく、

身の回りのことに興味を持ち、世の中が現状どうなっているのか、これからどうなっていくのか、そして、そこではどんなことが必要になってくるのか、というマーケティング的な思考も身につけてもらいたいなと思っています。

今回の夏期講習の「社会」は、「関東地方」がテーマ。

オリンピック開催でまだまだ揺れているところではありますが、

どうして、東京が日本の中心なのか? 地形に秘密があるのか?

地形や気候、人口の統計データやグラフ、歴史など、様々な角度から、関東地方についてジオラマをつくりながら学んでいきます。

地形と気候、交通網と人口や産業、

つながりがわかるからおもしろくなり、おもしろくなるから、もっと知りたい! となっていってもらえたらと思います。

「地理っておもしろいな!」

「もっと日本のことについて知りたい!」

この講座を通じて、子どもたちにそんな風に感じていってもらえたらなと思っています。

工作が大好きな子だけでなく、地理っておもしろいの? 役に立つの? と思っている子もぜひ、参加してみてくださいね。

興味がある方、ご縁がある方といっしょに学べることを楽しみにしています^ ^

ーーーーーーーー

今年の夏期講習「ジオラマ地理」講座は、

8/10,11の15:20-18:30の2日間で開催いたします。

来週より募集開始いたします!

ーーーーーーーー

こんにちは。

新留です。

ーーーーーーーー

今年の夏期講習算数講座は、

7/30,31の12:40-14:50の2日間、

8/10,11の 9:30-11:40の2日間で開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

「数字を語れないものは去れ」

これは孫正義さんの言葉なのだそう。

会議などで、

「ちょっと流れがよくない感じがするよね」とか、

「多分、こっちの方がいい気がするな〜」ということをよく言っている自分としては、ごめんなさいという感じなのですが(苦笑)

数字に強い子やちょっと弱いかなという子っています。

数字に強い子たちって、

例えば、ステップクラスでやるような文章題、

「3%の食塩水A360gと8%の食塩水B240gを混ぜると、何%の食塩水ができますか」

(同志社香里中2019年)

「2019年10月1日から消費税率が8%から10%になりました。本体価格が3583円の商品の販売価格は、消費税率が10%となることで何円値上がりしましたか」

(神戸女学院中2020年)

というような問題を見たときに、

「3%と8%を混ぜるんだから、3%と8%の間かな?」と考えたり(正解は5%)、

「2%上がるってことは3500×0.02で70円ぐらいかな?」と考えたり(正解は72円)、

そういう、正確ではないけれど、近い数字が瞬間的に計算できて、細かい数字を証明していくようなことができるんですよね。

逆に、数量感覚がない子や割合の感覚がない子だと、

「なぜ、そんな濃く(薄く)なると思ったの…!?」

「そんな値上がりするはずないやん…!? 暴動起きるで…!?」

というようなとんでもない数字を出してきたりします。

「この数字なんかヘンだ」

ということを感じられないのです。

京セラ創業者であり日本航空の名誉会長でもある稲盛和夫さんは、数字を見ているとき、

「おかしなところがあると、向こうから数字が目に飛び込んでくる」

「数字を見ていると、活動状況や実態や問題点が、映像のように次々と頭に浮かんできた」

とおっしゃられていますが、

数字に強い子や、算数のセンスのある子たちって、「数字が見える」のですね。

小さいときからたくさん計算プリントをやっていた子が必ずしも数字に強いわけではないとき、この「数量感覚」というものを身につける学び方をしていないことが多かったりします。

逆に、よくブロックで遊んでいた子や、お家が商売をやっている子、お金を好きな子などの方が、数字に強かったりします。

2014 年の Lisa K. Fazioらの研究によって、数字の大小をイメージできたり、どちらが多いか少ないか、大きいか小さいかがわかることと、算数(数学)の成績に関係があることがわかりました。

算数(数学) の得意な子は、数の大小をイメージできたり、計算を見た目で解くことができるのですね。

例えば、2つの分数を見たときにどちらが大きいか、床に散らばったボールやおはじきなどを見たときにどの色がいちばん多いのか、などがわかるのもそう。

キンダークラスやホップクラスで、ものを使った具体的な勉強をし、

おうちでも、

「時間はかかるかもしれませんが、ものを使った勉強をしてくださいね」

とお伝えしているのも、発達段階的な視点もありますが、「量感」や量のイメージを育むことが大事だからなのです。

身の回りに数字はあふれています。

それは車のナンバーだったり、お店に表記されている値段だったり、栄養成分表示だったり。

それらを使って計算ゲームをすれば、自然と数字の感覚を磨くこともできます。

ケンブリッジ大学の研究によると、お金の管理に役立つ習慣の多くは7歳までに決まるということも言われていますし、子どもが自分でお金を使ったり、貯めたりしながら、数字を身近に感じられる環境をつくってあげるのもいいですね。

今回の夏期講習では、この数字感覚を、実際にものを使いながら、体感で、分数や割合の勉強を通して身につけていってもらいます。

いろんな形の折り紙やモールを切り分けたり、分数カードを使ったゲームをしたり。

たくさんのゲームやクイズ、工作を通して、紙の上の勉強では身につかない、ちょっと苦手な子やつまずき始める子も多い分数や割合について学んでいきます。

これからステップクラスに上がっていく子や、ステップクラスに上がった子たちなどに最適な講座。

興味やご縁のある方といっしょに学べることを楽しみにしています^ ^

ーーーーーーーー

今年の夏期講習算数講座は、

7/30,31の12:40-14:50の2日間、

8/10,11の 9:30-11:40の2日間で開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

こんにちは。

新留です。

ーーーーーーーー

今年の夏期講習理科講座のテーマは「からだ」。

7/30,31の 9:30-11:40の2日間、

8/10,11の12:40-14:50の2日間で開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

このところの湿度の高さや、暑さもあり、少し体調を崩している子が増えていますね。

教室に来たとき何だか顔色がよくないなと思って声をかけると、

「学校で体育があってしんどい……」

「かなり疲れがたまってる……」

という子もいます。

気候的なものもありますし、休みが足りていない子もいます。

今って、習いごとをいろいろとしていて、ゆっくり休む時間やボーッとする時間があまりないという子も多いですよね。

身体がしんどいときって、なかなかやる気も出ないし、集中力もつづかないし、いつもなら楽しいと思えることも楽しいと思えなかったり、イヤだって思ってしまったり……ひどいと無感情になったりします。

よく「心・技・体」といいますが、子どもたちには「体・技・心」、

まず、身体をしっかり休めることと作っていくことがいちばん大切だよ、と伝えています。

「もっと集中力があったら……」

「もっとテキパキやればいいのに」

と思うとき、

身体が休みを必要としているのかもしれません。

休むのが苦手なひとって多いです。

そして、大人が休むのが苦手だと、どうしても、まわりの子どもはその背中を見て休むのが苦手になってしまうことや休むことに罪悪感を感じてしまう子も多いです。

なかなか自分が休めていないと、

子どもが休んでいるのを見て、なんで休んでいるのよ! ダラダラしない! とイライラしてしまうこともあると思います(笑)

やるべきことはやるけれど、休むときは休む。

僕もずっと練習中ですが、ほんとにすごい人って、やるときの集中力や行動量はすごいけれど、休むときは思いきり休んでるんですよね。

子どもたちには、そんなやり方を今から練習していってもらえたらと思っています。

集中力や処理のスピードをアップしたい。

そんなときに簡単な方法があります。

それは「運動」をすること。

運動をすることでドーパミンが放出され、集中力がアップします。

入ってくるまわりの雑音を少なくするため、ADHDや多動気味の子には特に有効だと言われています。

脳の成長にも関わるので、「体力=知力」といっても過言ではないくらい運動は大事です。

アメリカの小学3年生と5年生を対象にした研究でも、

「体力のあ る子は算数と読解のテストで高得点」という結果、

約 1 万人を対象にした調査でも、

「体力的にすぐれた子は算数と英語の点数が高い」という結果が出ています。

これには運動をすることで記憶を司る「海馬」が成長するということが関係していて、体力のある子は「海馬」が大きかったそう。

「運動.…..苦手なんだけど…」 という方にはさらに朗報が。

研究では、たった「4分」の運動を一度するだけで、1 時間は集中力や注意力、認知機能、学力(特に算数)が上がるそう。

最低「4分」、できれば「30分」。

毎日、体を動かして、遊ぶ時間をとってもらえるといいですね。

「心拍数」を上げることがポイントなので、簡単にできる好きな運動などがあるといいかと思います。

僕は走るのは好きじゃないので、歩いたり、ぶら下がり健康器で懸垂をしたりしています。

「寝る子は育つ」といいますが、「体を動かして遊ぶ子は育つ」も脳的に見ても本当。

できるだけ、「9時間以上の睡眠」と「毎日の運動」を習慣にしてもらえたらと思います。

さて、

今回の夏期講習では、そんな僕たちの体がどうなっているのかというのを勉強します。

どうしてお腹は減るのか?

食べたあと、体の中はどうなってるのか?

転んだら血が出てくるけど、血って、何で流れるのか?

いちばん身近にあるので何となくわかるような気がするけど、よくわかっていないじぶんの体のこと。

空気や食べ物、血液など、授業の中でいっしょに体を探検しながら、その不思議を解明していきます。

もちろん、工作も。

学んだ後は、工作をして、手に取り、しっかり目に焼き付けて、学びを定着。

2日間の集中講座で、

勉強を楽しく、深く、おもしろく。

興味のある方、お会いできるのを楽しみにしています^ ^

ーーーーーーーー

今年の夏期講習理科講座のテーマは「からだ」。

7/30,31の 9:30-11:40の2日間、

8/10,11の12:40-14:50の2日間で開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

こんにちは。新留です。

ーーーーーーーー

今年の夏期講習作文講座は7/30,31に開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

昨日のこと。

子どもたちの作文の添削をしていました。

ジャンプクラスや思考養成クラスなど、高学年のクラスになると授業でも取り組んでいく作文ですが、ステップクラスではまだ授業内ではあまり扱わず、初めての提出でした。

「うちの子、作文が書けないんです……」

ということを面談で相談されることはなかなか多いのですが、

子どもたちに書いてもらうと、なかなかおもしろい作文がたくさん提出されます。

聞かれていることと、書いてあることが全然ちがっている子。

途中からマイワールドに突入し、論点がどんどんズレていっている子。

話が広がらず、あまりに量が少なすぎる子。

良いことを書いてあるのだけど、絶対にそう思ってないよねという子(笑)

などなど。

作文には、その子の語彙力や論理力、意思の強さ、発想力、ユーモア、相手へのサービス精神など、いろんなものが出ていて、

いつも提出された作品を見るのを楽しみにしています。

時には、厳しめなフィードバックが入ることもありますが(笑)

その中に、一度フィードバックをし書き直したものだったのですが、本当によく書けていて、これが試験だったら絶対に合格だよねというものがありました。

特に修正点もなく、

「すごい良かったよ!」

というと、他の子たちに「いいな〜」と見られていましたが、

「書くのきらいだ〜」という子や「うまく書けない!」という子も、よく見ていると「書き方を知らない」か「書いた量が圧倒的に少ない」だけということがほとんどです。

自分の伝えたいことって何なんだろう? と自分に向き合い、

きちんとマインドマップやメモをつくって整理し、

相手に興味を持ってもらうには、わかりやすくするにはどうすれば? という視点で見返し、

書いて、見てもらって、

書いて、見てもらって、

書く。

というふうに、

書き方を知り、たくさん書いて、見てもらうことで書く力というのはぐんぐんと育っていくのですね。

読解力とならび、子どもたちに身につけてほしいと思っているのが、自分の思いや考えを伝える力。

今回の夏の講座でも、お気に入りの本を使い、要約し、自分の好き! に向き合い、感情や感動を相手に伝える練習をしていきますが、

子どもたちがどんな風に表現してくれるのか楽しみです^_^

ーーーーーーーー

今年の夏期講習作文講座は7/30,31に開催いたします。

案内まで、もう少々お待ちくださいませ。

ーーーーーーーー

こんにちは。

新留です。

六甲山牧場に行ったときのこと。

北入場口を少し行った先、ヤギ舎の前あたりで若いカップルが喧嘩をしていました。

女の子が、

「私、全然楽しくない! 車の鍵かして!」

と言っています。

天気もよく、家族連れがたくさん。

ヤギもいるし、近くにはかわいいモルモットたちがいるというのに……。

ケンカの理由はわかりませんが、

ふと見てみると、どう見ても、六甲山牧場にくる服装ではない。

男性は黒と白のドレスライクな服、

女性の方はというと、お嬢さまのような格好をして、しかも、靴は厚底でした。

まるで、フォーマルなレストランに行くような装い。

少なくともヤギの前にいる格好ではありません。

男性の方が、

「みんな楽しんでるよ」

とやさしくなだめすかしていましたが、女性はかなり怒っているようでした。(僕はモルモットに夢中でした)

男性の方は、女性を普段行かないような場所に連れていってあげようと思ったのか、

彼女も疲れているだろうし動物でも見たら心が癒されるだろうと考えたのかはわかりませんが、

どうも、男性が狙ったことと女性が受け取ったことが違っているようでした。

自分の思っていた通りにうまくいかないことや、意図したこととやっていることがズレているときってありますよね。

こんな話があります。

海外のマインドフルネスやウェルビーイング、パフォーマンスの最大化についての研究の第一人者である方が、日本企業の管理職向けのセミナーの中で、

「最近、考え方を変えたことはありますか?」

と質問したところ、一人の男性が手を挙げました。

聞いてみると、その男性は趣味でバスケットボールチームのコーチをしていたそうなのですが、チームから子どもたちがどんどんやめていったそう。

「何かおかしい……」

そう思っていたところに奥さまからの一言。

「あなたって最悪のコーチね。怒鳴ってばかりいて……楽しくやらないと、子どもたちがついてくるわけないじゃない!」

その男性の指導はというと、ミスした子を怒鳴り、恐怖を与えてがんばらせるという「昭和の指導方法」でした。

その結果、怒鳴られた子は怖がり、他の子たちもそれを見てバスケットボールを楽しめなくなってしまうという状況になっていたのでした。

「いいチームをつくり、試合で勝つ」という「意図」はよかったのですが、そこに伴っている「行動」がよくなかったのです。

怒鳴っているのはわかっているのだけど、なぜ、自分はそうなるのかがわからない……そんな状況だったそう。

そこで、専門家でもある講師といっしょに心のなかを見ていくと、

「自分が厳しい環境で育てられてきて」

「子どもは厳しく育てるものだ」

「厳しく育てるからこそ成長する」

という自分の「認識」のクセを見つけられたのだそう。

そして、

認識のクセを修正するため、自分のいつもの「行動」の流れを書き出し、

「意図」と「行動」を望む結果に合ったものに変えていったそうなのです。

その結果、

チームの雰囲気はよくなり、成績もアップ。

その男性もフラストレーションから解放されたのだそう。

「意図」と「行動」がズレているときってあります。

うまくいっていないとき、本当は「選択」をし、少ないものに集中してやらなくてはいけないのに、

うまくいかないときほど、不安で行動を増やす方にしていきがちです。

でも、不安で選んだものって、大抵、本来の意図からズレているものだったりしますし、

不安でやっていることってパフォーマンスも良くないのですよね。

パフォーマンスを発揮したい場合、

ポジティブな感情とネガティブな感情の割合は「3:1」以上が良いというのがわかっています。

逆に、ポジティブの割合が「3」を下回ると、「停滞」や「失敗」のサイクルが回りだすそう。

(ちなみに、うまくいく結婚のポジネガ比は「5:1」、うまくいかなくなる夫婦の割合は「1:1」以下なのだそう)

僕もそうですが、「昭和マインド」って、ネガティブ比が高いのですよね(笑)

気合とか根性とか好きだったりします。

でも、子どもたちは「平成」生まれであり、いまは「令和」なのです。

僕らの「認識」自体を、最新の研究結果を踏まえ、「平成」「令和」へと、アップデートしていかないといけないのですよね。

「意図」と「行動」にズレがあるとき、

そもそもの「認識」が昔、自分がされたことに引っ張られたままになっていないか。

昔からそうだとされてきたものからアップデートされず、そのままになっていないか。

定期的にチェックしてみるといいかもしれませんね。

先日のこと。

好きな経営者の方が「月に一度、氏神さまや縁のあった神社に感謝を伝えにいく」というのを聞きました。

家族の健康に感謝をするためということでしたが、毎月欠かさず続けていることにすごいなと思いました。

神社って木が多かったり、整然とした雰囲気があり、何だかいいですよね。

神社を参拝するのは好きで、

お気に入りの京都の下鴨神社には初詣や京都に行く機会があったら、そのつど足を伸ばしたり、

東京に行ったときは明治神宮に行ったりと、有名な神社などには参拝したりしていたのですが、

「そういえば、2014年にいまの場所に教室を移したけれど、一度も地元の神社に参拝したことがないな……」

ということに気づきました。

そして、

なんだかそれって、好きなひとや権力のあるひとには積極的に関わったり媚びていくのに、

いちばん近くにいる家族や社員さんには感謝を伝えないみたいな感じだな……イヤなひとすぎる……と思いました(笑)

ということで、

ちょうど話を聞いたその日が月曜日でお休みだったということもあり、教室のある場所の氏神さまを調べ行くことに。

どうやら、「八幡太神社」というところのよう。

しかも、RAKUTOに通ってくれている子も多い小学校の側でした。

そして、もうひとつ、「阿比太神社」というのもわりと近くにあり、保護者さまからもちらほら名前を聞くことがあったので、せっかくだからと、両方参拝してみることに。

行ってみると、小さいけれど、きれいで、とても気持ちのいい場所。

この夏で10年目を迎える遅すぎるタイミングではありますが、無事にご挨拶することができました。

はじめましてですみません、、、という気持ちもありつつ、、、

そして、忘れないように、スマホの「リマインダー」というアプリに毎月やることとして登録しました。

これで大丈夫…なはず。

さて、

このところ、子どもたちの時間割の作成の相談を受けることが増えてきています。

「中学受験をする」

という場合、巷にあふれる、早くやらないと間に合いませんよと煽るような、焦らせるような情報に振り回される必要はありませんが、

目標に向けて「努力することが当たり前」にはしていきたいところです。

その際に大切なことは「意志の力」に頼らないこと。

「今年こそダイエットする」

という決意は残念ながらほとんど不発に終わるように、

「意志」や「やる気」というのは信用しないようがいいです。

それは、脳というのは、

「意志の力がいる」=「めんどくさい」→「やらない」「後回しにしよう」

となるから。

ダイエットを成功させたかったら、パーソナルトレーナーを雇い、毎週水曜日の11時から30分上半身、金曜日の11時から30分下半身など、

「やることが決まっていて」

「いっしょにするひとがいて」

「先に3ヶ月分前払いしてやらなかったらもったいない気がする」

など、

「コミットメント」や「周囲の目」があったりすると成功確率が上がるように、

小学校の「時間割」のように、流れ、ルーティンを決めておくといいですね。

その際、「処理能力」を考慮することもポイントです。

処理能力はぐっすり寝て、たくさん栄養を取ったら充電されますが、起きているとスマートフォンの充電のようにどんどんなくなっていきます。

大事なことは充電されている朝にしたり、

帰ってきたらまず栄養(たんぱく質、ビタミンC、Bなど)を補充したり、

少し目を閉じて見たり、お笑い動画を見てリラックスしたり……

しっかり充電をしてから、やるべきことをやっていってもらえたらと思います。

子どもたちが自分の目標に向けて、

意志力に頼らず、やるべきことをやれるよう、行動力がアップしていくよう練習しているのを見守る日々です。

自分のリマインダーを見たら今日やること「30」など見えて心が折れそうになりましたが。。。

こんにちは。

新留です。

高学年の国語の授業でのこと。

少しきびしい言葉を子どもたちに言いました。

「ちょっとやり方雑になってない?」

その日は抜き打ちで入試問題を1題解き、その場で答え合わせをしていたのですが、

答えの解説をするたびに、

「合ってた! イェーイ!」

「外れた〜〜〜」

「先生、この問題何点!?」

と答えが合っているか、何点なのかばかりを気にしているのです。

過程や中身のことは全然考えず、こちらがなぜその答えになるのかを聞いているとき、解説しているときも、

他の子が合っているか、自分は何点なのか、ばかりを気にしています。

いまの時期に実際に出題された問題をできるのがうれしいことはわかります。

実際、そのテストでも得点率が8割、9割の子もいて、

いい点を取れて他の子に自慢したい気持ちや、マウントを取りたい気持ちもわかります。

でも、あくまで今やっていることは、

どんな学校の問題でも9割取れるような、

そして、中学受験だけでなく、高校受験、大学受験、社会人になっても役に立つ揺るがない語彙力や読解力、読む技術を身につけるという「目的」があってやっている「練習」であり、

はっきり言って、いまの点数はどうでもいいのですね。

点数という結果よりも、その点数に至った過程、中身の方が圧倒的に大事。

語彙を増やし、

いつも通りのやり方で読み、

テーマや主張を押さえ、

段落や構成を意識し、

すべての問題や選択肢において、

なぜ、その答えなのか、

なぜ、この選択肢が正解なのか、

他の選択肢はどうちがうのか、どう変えれば正解なのかが言えて、

記述は答えるべきことに答えられ、充分な解答をつくる。

少なくとも部分点だけは確実に取りにいく。

その結果、満点をとれて初めて喜んでいいのですね。

いま8割取れたら良いぐらいの問題を選んだとはいえ、その出来で満足してもらっては困るのです。

ましてや、それが根拠のないまぐれ当たりだっとしたら喜んでてはいけません。

9割取れていた子たちにも、

「そんないい加減なやり方じゃ成績は安定しないし、いつか伸び悩むよ」

ときびしい言葉を言いました。

そして、出来がよくなかった子も、普段やっている通りのやり方ではないやり方をやっていたり、やり方が雑だったりしたら、そもそも点数以前の問題だとも。

不安やストレスを感じていたりで、うまくいったテストの点数に喜ぶのもわかります。

逆に、

いまいち出来がよくなく、残り時間を考えて不安になり、

地に足がつかず、いつもやっているやり方を忘れ、今までできたこともできなくなる子もいます。

でも、どちらも、いい状態ではないのですね。

やり方が雑だと、いくら量をやっても効果は薄いし、むしろ、変なクセがついたりと害になることさえあります。

たまたま結果は良かったかもしれないけれども、子どもたちに身につけてもらいたいのは、もっと上の力と技術なのですよね。

最初は「楽しさ」から入ることが大切ですが、

その次の段階では「技術」を身につけていくので、目的や目標を持って練習をしないといけません。

その際は、考えてやらなくてはいけないので大変だし、

少し上のことをやるので困難なこともあるし、

修整のための否定的なフィードバックを受けることもあるので、落ち込みやすくもなります。

そして、完全を目指せば目指すほど、できないことをできるようになるまで繰り返さなくてはいけないのでめんどくさいです(笑)

でも、まだまだこれからだし、まだまだこんなものではないはず。

最終学年、

「スラムダンク」で安西先生が将来を期待していた谷沢くんに才能を開花させるためきっちりとした基礎を身につけさせたように、

きちんと先を見据えて、やっていきたいなと思っています。

基本はゆるっとしているし、あんなにお腹は出ていないし、ホワイトヘアードでもないですが( ̄▽ ̄)

こんにちは。

新留です。

つい昨日のこと。

高学年クラスのテスト終わりの切り替えの時間中、

子どもたちから、

「先生〜めっちゃストレスたまる〜! 学校の先生が理不尽すぎる!」

「なんか勉強に集中できない〜どうしたらいい?」

と質問されました。

休憩時間が先生の都合で毎回ほとんどなくなってしまっているのに、それを指摘したら〇〇くんがと他人のせいにするなど……子どもたちも大人顔負けで大変ですね(笑)

悩みごとや気になることがあったらなかなか集中することもできないし、

冷静にいまは何をしたらいいのかと優先順位をつけることもできず、勉強を思った通りスムーズに進めることができません。

大人とちがって、

「ちょっとストレスがたまってるからカフェでケーキでも食べちゃおう!」とか、

「がんばったご褒美にマッサージでも行っちゃおう!」ということもできないので、

大人側が観察して、ちょっと様子がおかしいなと思ったら聞いてあげたり、対処してあげたりすることも必要だったりします。

どうもうまくいかないな……というときって、自分では気づいていないけれど、かなり充電がなくなっているのですね。

毎日、スマホを充電するように、体だけでなく、心のメンテナンスも必要です。

そして、その方法って、人によって様々です。

僕も、つい先日、平日ショッピングモールが開くようになったことで「いつぶりだろう?」というくらいひさしぶりに好きな場所に買い物に行ったのですが、

わずか1時間ほどの滞在だったにも関わらず、

「すごい心が豊かな気分になった……!!」

と感じられるくらい、心がすっきりし、満たされて、手には大きな紙袋が2つありました。

(本屋さんと茅乃舎さんは心を豊かにしてくれます)

僕にとっては、海を見ることや、きれいなものを見て買い物することが充電方法だったりするのですね。

ストレスの解消方法は様々で、

自分では気づいていないけど、ストレスはたまっていたりするので自分なりの解消方法を見つけておくって大事です。

子どもたちには「充分な睡眠」(5〜12歳だと理想は10時間、最低でも8時間)をとるようには常に言っていますが、その他には、歩くといいよという話をしました。

街中だと効果はそれほどないのですが、自然のなかを歩くと、充電されます。

以前、受験生のお母さまが、

「受験勉強が始まってから運動不足になるし、ストレスもたまるし、体力つけるためにも娘といっしょに毎日散歩するようにしたらコミュニケーションの時間にもなってすごくよかった」

とおっしゃっていましたが、すごくいい方法だなと思います。

歩いているときって後ろ向きになるのが難しいのですよね。

万歩計などつけて歩くと、その数字もまたゲーム感覚でおもしろかったりするのでいいですね。

受験生になったりでやることは多いけれど、たまった体や心のメンテナンスをする機会は少なくなっていく、

特にこのコロナの状況では外に出る機会や、旅行などに行ける機会は少なくなっているという、なかなかしんどい状況ですが、ストレスを解消する、自分を充電するための自分なりの形を見つけてもらえればなと思います。

その後、さらに6年生の女の子から質問が。

👩「先生って悩みとかないの?」

👨「うーん……特にないかも……」

👩「えっ、ほんとに!?」

👨「もちろん、考えることや、やることは毎日たくさんあるけど悩みってのはないかも〜」

👩「ないの!? じゃあ。考えなくちゃいけないことがあるときはどうするの?」

👨「仕事終わりに1時間くらい歩いて帰るかな〜。そしたら大体解決しているしスッキリしてるよね」

👩「先生、早く結婚した方がいいよ……学校の先生紹介するよ……」

と言われました。

なぜ……?

悩みそうです。