こんにちは。

RAKUTO箕面校の新留です。

ーーーーーーー

【夏期講習A日程理科は満席となりました】

残席が少なくなっているものもございますので、ご希望の方はお早めにお申し込みくださいませ!

お申し込みはこちらから↓

https://forms.gle/zWnpz36bFSMLmFXP9

ーーーーーーー

「みてね」というアプリをご存知でしょうか?

子どもの写真や動画を共有することができるもので、

デザインも、使いやすさも素晴らしく、

奥さんと子どもの写真を撮り、

母親と義母の4人(僕は小学3年生のときに親が離婚していたり、奥さんもお父さんがいなかったりで娘には「おばあちゃん」しかいないため)で見られるようにし、

毎日、子どもの写真を撮り、記録しているのですが、

そこの有料サービスに「フォトブック」というものがあります。

月に1回や記念日などに写真を選び、印刷し、1冊の本にしてくれ、

そのサービスの素敵さや、

素晴らしいアプリなのに無料なので感謝の気持ちもあり、

月に1回、写真を選んで、アルバムを作るようにしています。

それが本当に時間がかかり…(笑)

写真の選択や配置、流れなどにこだわり出すとキリがなく、

みんなが寝静まった深夜3時などに意識を飛ばしそうになりながら作ったりしていています(笑)

さて、日曜日のこと。

母親と義母が、会うたびに洋服をくれたりするのもあり、

日頃の感謝の気持ちを込めて宝塚ホテルにランチに行ったのですが、

ランチ後、家に来て、リビングでゆっくりしている際(娘と奥さんは昼寝)、

2人でアルバムを見て、

「本当にかわいいね〜」

「大きくなったね〜」

とにこにこしながら見ていました。

「写真」って「思い出」であり、「成長の証」でもあるのですよね。

そして、いろんなことを思い出し、

笑顔になったり、元気をもらったり、がんばろうって意欲を引き出してもらったりします。

(僕も深夜にアルバムの写真を選びながら涙ぐんだりしています笑)

子どもたちの問題集やノートを見る際、

「必ず何か書くんだよ、日付を書いておくんだよ」ということを伝えるのですが、

それもこれと同じようなものだなと思います。

子どもたちの問題集やノートに書かれた答えは(時には落書きも)、

たとえ間違っていたとしても、その時の子どもたちの足跡です。

思考の跡であり、

努力の証であり、

成長の記録です。

記憶は主観的で、

良い方にも、悪い方にも曲げられてしまいますが、

記録は客観的で、

その時の状態を見せてくれます。

何度も見返すことで馴染みが出て、

教科や分野に対する苦手意識が薄れたり、少し興味が出たり、

何度も見るうちに覚えられたりします。

ふと振り返ったとき、

「あ〜前はこんなこともできていなかったんだ」

と気づくことができたり、

「自分って成長してるんだな」と、

自分の成長を認められるようになるかもしれません。

「記録」って面倒です。

残しておくと場所もとったりします。

でも、

それって、絶対に無駄にはならないし、

素敵な思い出になったりします。

日常の思い出を写真に残すように、

ぜひ、普段の勉強の際も残る形での記録や日付を残しておくようにしてみてくださいね。

結果も記憶に残るかもしれませんが、

過程もいい思い出になりますので^^

ではでは。

ーーーーーーー

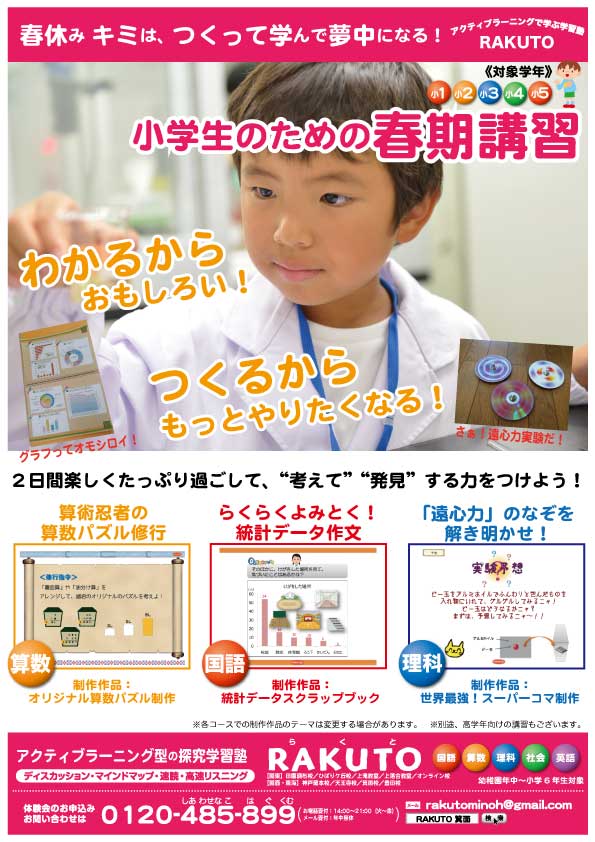

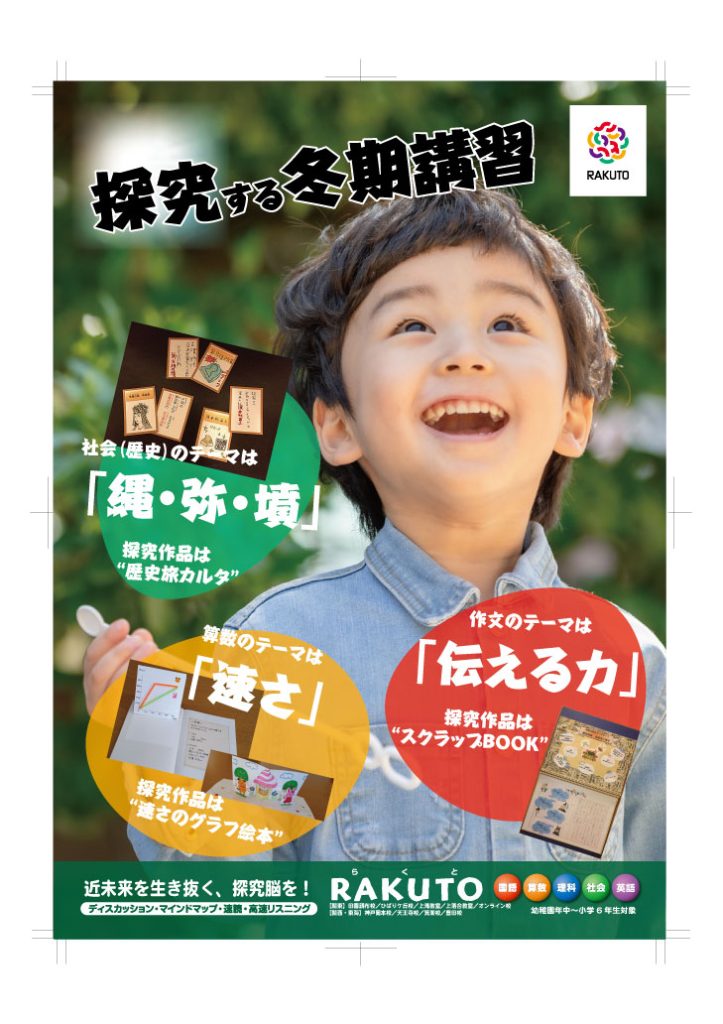

【いい夏の思い出と成長の機会にしましょう!】

A日程は早くも残席間近となっておりますので、お早めにお申し込みくださいませ!

お申し込みはこちらから↓

https://forms.gle/zWnpz36bFSMLmFXP9

ーーーーーーー