以前、保護者さまとお話ししているときに、

「先生が普段何気なく言ってるようなことをまとめて記事にしてください!」

とおっしゃっていただきました。

「わかりました!」と言いつつ、すっかり忘れており(すみません…)、先日ふと思い出し、ちょうど昨日、「集中力がないんです…」と別の保護者さまからご相談を受けたので、そこでお話したことをちょっとまとめてみようと思います。

こどもって集中の天才だと思うんですね、基本。

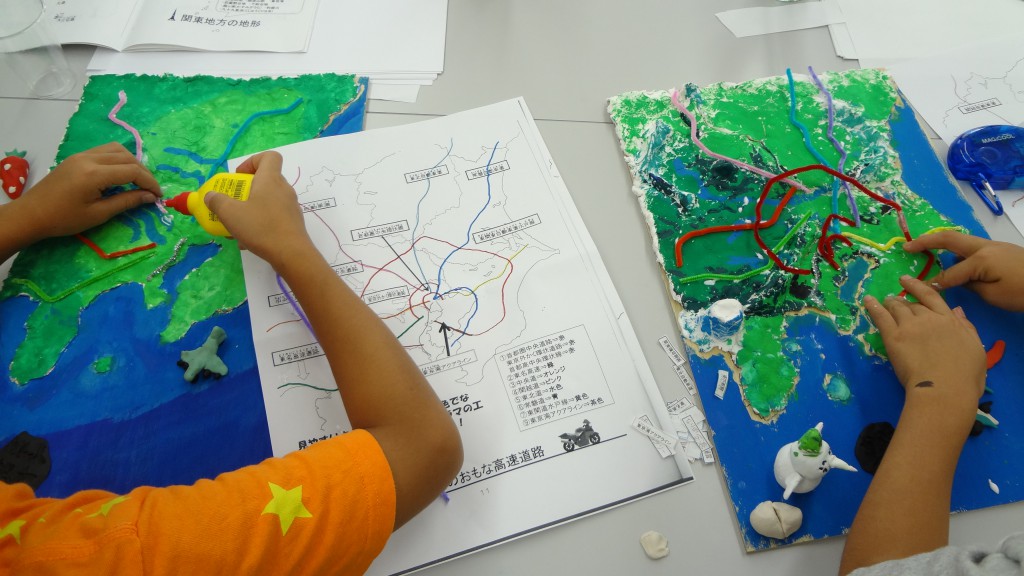

自分がおもしろいと感じたものはいつまでもやっていられる。

でも、やらなくちゃいけないもの(それらは大抵こどもにとっておもしろくないようにつくられている)はやらない。

やらされることがおもしろくないのが問題だと思うのですが、そういうわけにもいかない状況もあるかと思うので、普段、集中力をアップするためにお伝えしていることやこどもたちにやってもらっていることなど、ちょっとノウハウ的なものを3つ書いてみたいと思います。

1.時間を制限する

すごくカンタンです。

やらなくちゃいけないものなどがあるときはストップウォッチなどを使い、時間を制限し、やる。

昨日、保護者さまからは「以前、教えてもらったので25分で区切っています」と言われましたが、もっと短く、15分とかでいいのではないかなと思います。

やっているもののおもしろさにもよりますが、25分はなかなか持たないんじゃないかなと思います。

(逆に、こどもが夢中になっているときはトコトンやらせてあげるのが大事です。深い満足感と達成感を感じられます)

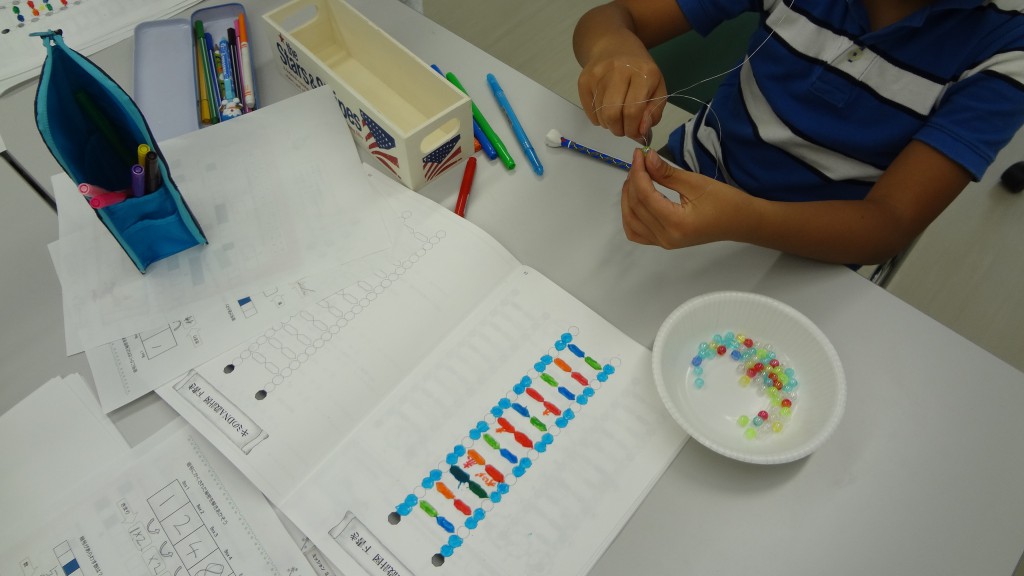

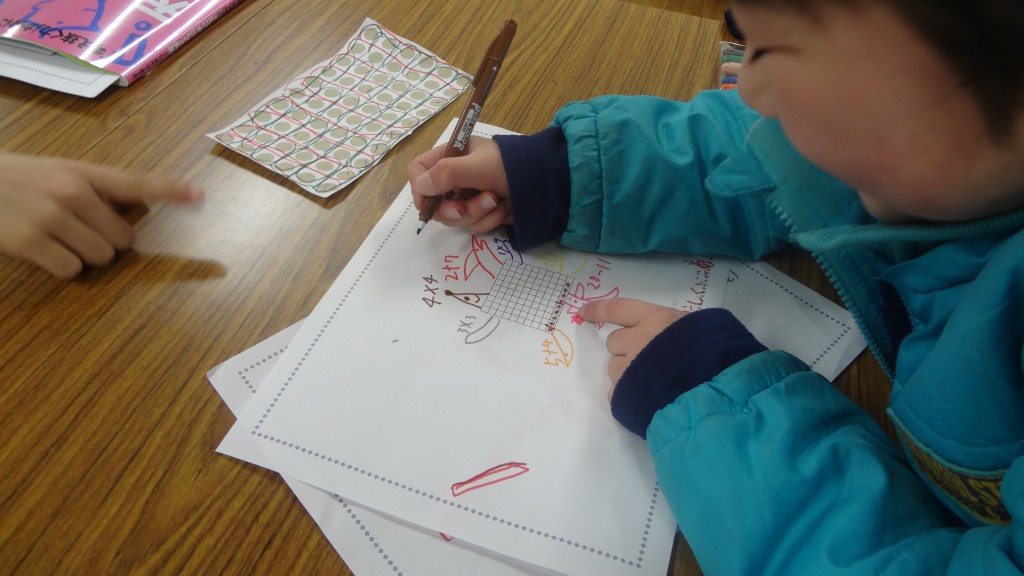

ポイントは、スキルとチャレンジ度のバランス。

何とかいけるか?と本人が感じるぐらいのレベルで調整してあげるといいと思います。

医学博士の築山節さんも、

「脳の基本回転数を上げるには、時間の制約が必要」とおっしゃっています。

2.時間割をつくる

時間割とは「何を」「いつ」「どこで」やるのかを決めちゃうということ。

「何時から何時まではどこどこでこれをやる」というのがあると自然にできたりしますよね(会社や学校などもそうです)。

すごくシンプルなものですが、実験によると、これをやるだけで達成率が2倍以上変わるそう。

僕も、「11時から、となりの駅のどこどこまで、走る」というのを決めてやっていますが、それをするだけで、10時までにはごはんを食べなくては…など、自然と計算などするのですね。

無意識でできるよう、自制心を節約できるような形をつくってあげることが大切です。

3.場所を整える

気が散らない環境をつくるということです。

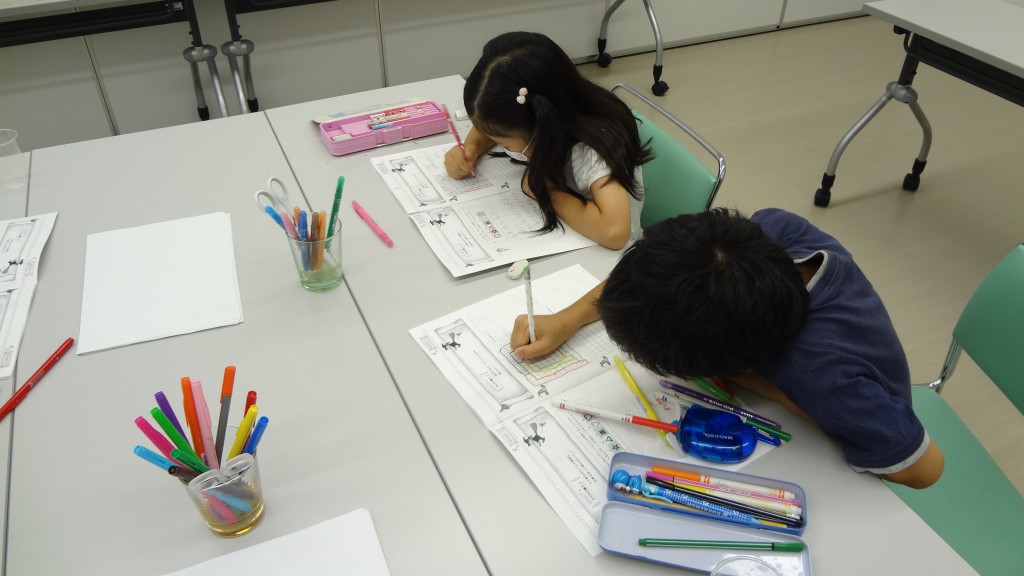

たとえば、それは机の上を片づけるというようなことだったり、カーテンを閉めるということだったり、カンタンなことなのですが、こどもたちは好奇心いっぱいなのでいろんなことに興味を持ちます。

それはすばらしいことですが、集中するときはできるだけ環境はシンプルな方がいいです。視覚が強い子は目に見えるものに反応しやすいし、聴覚が強い子は音に敏感。

うちの子は…?と観察してみて、集中できる場所、集中する場所を用意してあげるのは大切かなと思います。

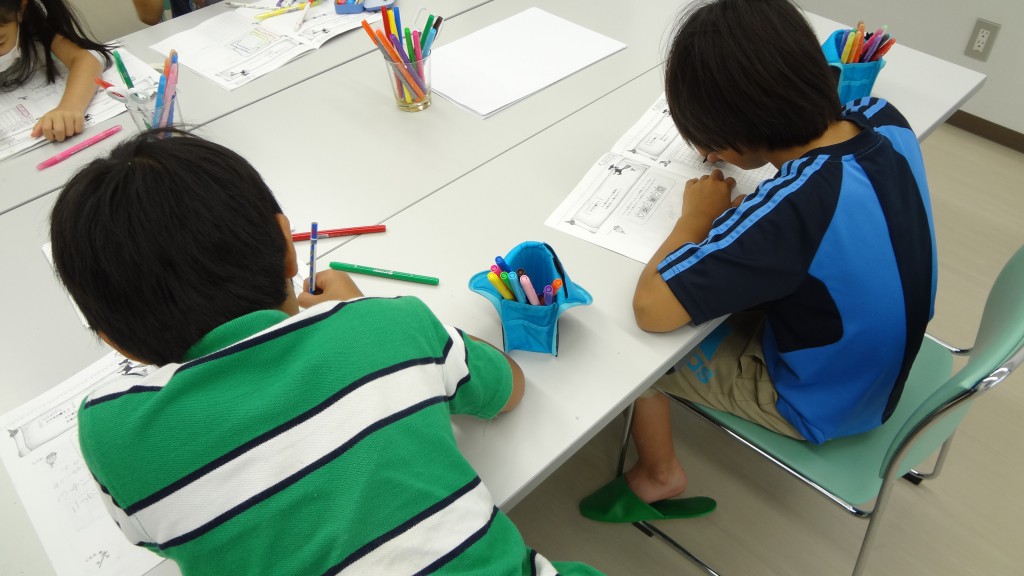

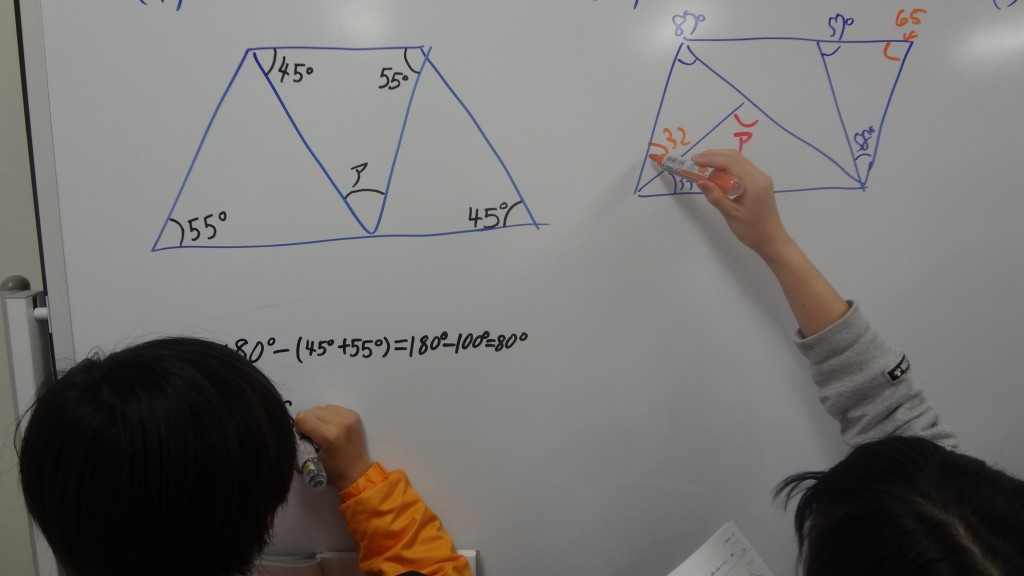

僕も授業中、1教科ごとに整理整頓について言っています。

これについて、アップルのジョブズやアインシュタイン、あとはワンピースの作者の尾田栄一郎など、天才の部屋は散らかっているが?という考えがありますが、これは「ちらかっている」というより、「アイデアやインスピレーションのタネがころがっている」と考えた方がいいのではないかなと思っています。

それに、このようなひとたちは環境に左右されないぐらいの自発性や自立性(自律性)、目的意識、情熱などが育っている、宿っているからそのような環境でも大丈夫なのだと思います。

そうでない場合(こどもの宿題などは大抵そうですよね)、大人側が集中できる環境を意図的につくってあげることが大事かと思います。

他にも、自分とこどもたちの感情を整えるや空間の広さなどもあったりしますが、すぐにできることではないと思うので、今回は割愛させていただきます。

最後に・・・

人が変わるには「考えを変える」「感情を変える」「環境を変える」の3つがあると思っているのですが、こどもの「考え」や「感情」を変えるより、「環境」を用意してあげるのがいちばんラクだと思います。

そして、集中は結局のところ個人差が大きいので、その子のリズムや特徴に合わせて用意してあげることが大事。

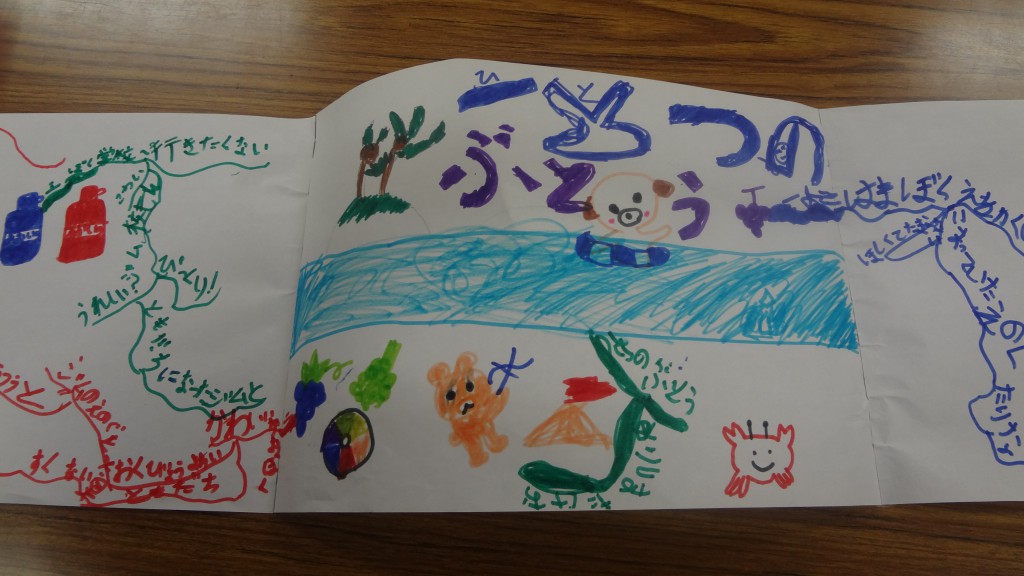

こどもたちがたのしいことやおもしろいことは何だろう?という意識を持ってあげる。

こどもたちが自分で選択できるよう(自分で選択すると責任が生まれます)、いろんな選択肢を大人や親が持ってあげる、そして、提案してあげる。

それが大事なんじゃないかなと思います。

集中力は意図的にかなりのレベルまでは上げられると思うので、よかったら、やってみてくださいね。

こういうのをお話するの大好き(書くのはね…毎日はね…)なので、どしどし聞いてくださいね。

ご意見やご感想などもいただけたら幸いです~。

(にいどめ)