土曜日ホップ。

前半だけの女の子を見送りに行き教室に戻ってきたら…

!!!!!!!!!!!!!

「へへへー、せんせいをびっくりさせようと思って~☆」

ホワイトボードいっぱいに年長さんと1年生のイタズラ(*^ ^*)

せっかくやし、もったいないな~ということで、芸術作品の前に並んでもらい、記念に写真撮影!

こどもたちはみんなすばらしいアーティスト。

これからもどんどん素敵な発想を広げていってほしいです。

国語では、詩の世界を絵にしてみる練習中。

こちらでも、おもしろい作品がたくさんできています♪

恋愛は不思議です。

(こやつ何を言い出すと思った方、安心して読み進めください)

世界の感じ方が変わったり、毎日がたのしくなります。

いままで興味のなかったことが好きになったり、他のことが手につかなくなったりします。

いままで気にならなかった自分が気になりだしたり、いつもとちがう自分になってしまったり。

ちょっとしたことが大きく心に残ったり、他のことが手につかなくなったり。

そんな風に、恋をするように、こどもたちには学んでいってほしいなと思います。

いっぱいドキドキして、ワクワクして、時には落ち込んだり、悔しくて泣いたり。

たくさんのドラマを経験してほしいなと思います。

RAKUTOでは1ヶ月1テーマ、2年で24テーマを扱い、小学校で習うことを網羅しますが、今月が前半12テーマの最終月、そして、最終週です。

1年間の最後に、この1年成長した自分を感じてほしい、満足感を感じてほしいなと思っていたら、5年生と6年生の男の子たちが、

「ヤバい!今日のマインドマップ何でか知らんけど気持ちの入り方がちがう!」

「Yくん、すごい!めっちゃいいやん!僕もこれめっちゃ気に入ってるねん!」

と、理科や地理の最後のマインドマップを自画自賛、授業後も30分残って、仕上げていました。

(=保護者さま。大変お待たせし申し訳ございませんでした)

そして、

「先生―これ(Facebookや新聞に)載せてー!!」

「いや、先生こっちやろー!どっちも載せてほしい!どうしよ、理科も社会もいいからどっちしよ!?」

とアピール合戦。

マインドマップ以外のことにも、

「僕、最近、学校でまとめるのできるようになってんー書くのニガテやったけど大丈夫になってきた~」

「公式を覚えるとかじゃなくて、算数のむずかしい問題を、少ない知識を使いこなして答えにたどり着くんとかがめっちゃおもしろいわ~」

と言ってくれました(*^ ^*)

最高のほめ言葉。

(ある意味、プロポーズのようですね)

ステップクラス1年の最後に、最高にすばらしい1日になりました。

来週から、ステップクラスの社会では「地理」を終え「歴史」に。

登場人物といっしょに旅をしながら学んでいくテキストも、『Geo Adventure』から『History Story』へ。

学校で両方学んだ6年生の男の子に、

「地理と歴史どっちが好き?」

と聞いてみると、

「地理―」

という答えが。

「あなたのこと興味ない」から「あなたのことが好き!」になるように、

「地理の方がおもしろい」から「歴史もめっちゃおもしろい!」になるように。

来週からはじまる新カリキュラムで、こどもたちがどう変化していくのかがたのしみです!

たくさんのドキドキとワクワクがある1年になりますように☆

(ちなみに、タイトルどうしようかな~うーん、「恋をするように勉強しよう」(当初のタイトル)うん、これだ!と思っていたら、友人のカウンセラーから「○○○」(自粛)というありがたいコメントをいただきました)

写真は5年生と6年生の「星」についてのマインドマップ。おなじことを学んでも、ぜんぜんちがうものに☆

「物理学者になるにはどんな資質が必要ですか?」

2000年のノーベル化学賞を受賞したアラン・ヒーガーさんが、大学で教官に聞いた質問だそう。

その質問に教官は、

「それはね、国語がよくできることだよ!」

と答えたそうです。

「コミュニケーションがよくできないと、科学の分野では成功できないんだよ」と。

そして、ヒーガーさんは、わからないことがあったら、わかる人と組む。そして、学ぶ。という方法で、「物理学者」として、「ノーベル化学賞」を受賞。

科学はキライ、専攻したこともない、のにだそう。

学者さんが大事にしているのが「国語力」だということにおもしろいなと思いました。

こどもたちの学校のテストを見せてもらったり、授業中の様子を見ていると、できないのではなくて、言葉の意味がわかっていないだけ、問題に書かれている意味と聞かれていることがわかっていないだけ、ということがあります。

国語力不足。

細かく見ると、漢字力不足、言葉力不足、読解力不足です。

国語力は全ての基礎。

本を読むのも、話すのも、文章を書くのにも国語力、日本語力は必要です。

では、国語力を身につけるためにはどうすれば…?

それには、本を読むこと。

すごく当たり前な感じがしますが。

といっても、なかなかお家で読まないという声もいただきます。

「なぜなのかな…?」

と、こどもたちを観察していると、読むおもしろさを知らないだけなんだということに気づきました。

というのは、国語の時間、物語や小説を深く読んでいくと、こどもたちは興味を持ち、「おもしろいね!」と言います。

しっかりとこちらでリードしてあげれば、そのおもしろさに気づいてくれるんだなと。

昨日、授業で扱った小川未明さんの短編。

時間に余裕があったので、これでもかというくらい深く、登場人物の心情や物語の中の対比など、ていねいに読み取っていきました。

すると、5年生のSちゃんが、

「どめ君、これおもしろいね!このお話、なんて本に入ってるか調べて!図書館で借りる!なかったら、買ってもらう!」

と興味を示してくれ、いっしょにインターネットで調べました。

なんという、うれしい言葉(^ ^)

本好きとしては、本のおもしろさに気づく瞬間に立ち会えるというのはこれ以上ない喜びです。

ていねいに、深く読む。

速く、深く読む。

これは授業でできることですが、なかなかお家ではできなかったりして、保護者さまから、「どうしたらいいですか?」と聞かれたりします。

もし、お子さまに本を読むようになってほしいと思ったなら、環境づくりから取り組んでみるといいかもしれません。

明治大学文学部教授、齋藤孝さんは著書『齋藤孝の速読塾』のなかで、

「本は、背表紙がいつも見えている状態こそが重要。本の背表紙が自分の部屋の中にあってふと目に飛び込んでくる、あるいは何かを語りかけてくる、そういう知的な刺激に囲まれていることが重要」

とおっしゃっています。まずは本のある環境づくりが重要。

①リビング、こどもの部屋に専用の本棚を置く

②読まなくてもいいし、読み切らなくてもいいので常時10冊ぐらいの本を用意しておく(難易度やジャンルは気にせずに。自分でわからないことを調べられるように百科事典や辞書を用意しておくとさらに○)

③親が本を読んでいる姿、読書をたのしんでいる姿を見せる、みんなで読書をたのしむ時間をつくる

など、簡単にできることから、ぜひ、やってみてください。

公園で、どんぐり拾いやお絵かきをたのしんでいると、そのおもしろそうな雰囲気につられまわりの子たちが「混ぜてー!」と集まってくるように、大人がたのしんでいる姿を見ることにより、興味や関心を持ち、ハマってくれるかもしれません。

たくさんのこどもたちが、本を読むおもしろさに目覚めますように!

それでは、また。

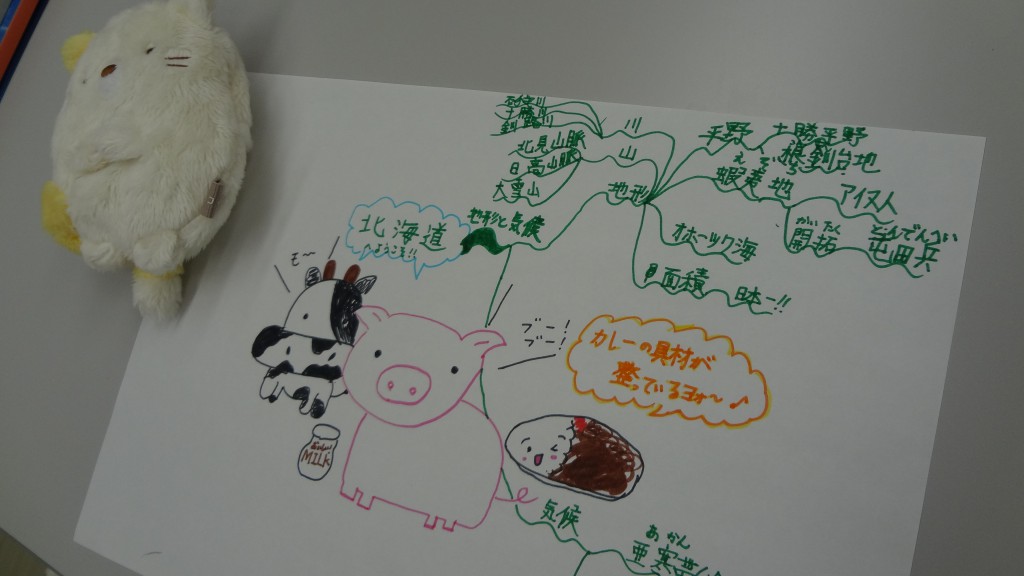

写真は5年生のSちゃんの地理のマインドマップ。温泉のゆるんだ顔に癒されます(笑)

「ドリル」という言葉にはあまりワクワクしないけれど、「ゲーム」という言葉にはなんだかワクワクするから不思議です。

「ドリル」という言葉は、漢字ドリル、計算ドリルというように、やらされるもの、作業的なものを連想し、

「ゲーム」という言葉は、人生ゲーム、リアル脱出ゲームというように、自分から進んでやるもの、どうなるかわからないものを連想するからかもしれません。

僕自身は、大学生のときに、何かを学ぶってゲームみたいにおもしろいということに気づきましたが、こどもたちには、そのおもしろさにもっと早く気づいてもらえたらなと思っています。

昨日の授業後、5年生のYくんが、

「先生、残って社会の東北地方のマインドマップの書き直しやってもいいー?」

と言ったので、「もちろんいいよー」とやっているのを見ていました。

僕から見たら、いいものが書けているなと思っていたのですが、

「この線(ブランチ)がな、気に入らへんねん~」と、どうやら、マインドマップのブランチのバランスが気に入らないらしく、どうやったらきれいにまとめられるかなと考えながら、一から書き直しをしていました。

毎月、先月よりもいいものを書こうとしていて、前に書いた気に入ったものは何度も見直しています。そして、旅行先にも、もっと付け足したいな~とマインドマップを持っていったという逸話も(*^ ^*)

その意欲、すばらしいな~と思います。

RAKUTOでは、算数の計算ドリルみたいなものはやっていませんが、頭のウォーミングアップとしてやっている計算ゲームでは、こどもたちは飽きずに何十回でも「やろうやろう!」「先生、あと1回だけ!」と言います。

「先生、僕たちが先生に勝ったら休憩5分長くしてよ!」と言われ、いつも余裕で勝ち続けていたのが、毎週、あきらめずに何度でも練習し、くり返していると、びっくりするくらいの早さに…今では負けるときも(笑)

たし算、ひき算、かけ算、わり算を、自分でうまく使いこなせるようになりました。

高速リスニングや速読などをし、脳が活性化しているときなどは、頭の回転がかなり早くなっているので、こちらもかなり本気を出さないと…と緊張です。

「僕、このパターン得意~♪」と得意の答えの導き方なども発見したよう。

ある意味『型』を自分で見つけたもので、忘れにくく、応用も効きますのですばらしいなと思います。

「ゲーム」というのは上達するのに大切な要素でもあったりします。

イチロー選手は、小さいころ、車のナンバープレートを見て、たし算などをするゲームをしていて、それが目を鍛える効果があったとも言われていますし、

世界最高のサッカーチームとも呼ばれるバルセロナでは、ボール回しを積極的にゲームとして取り入れ、パスやトラップの練習をしています。

たのしいから続き、結果、伸びるんですね。

「社会やりたいから、理科は大きく枝を分けるところまでにしとこう~」と、自主的にスケジュールを考えたり、

「先生、2倍遅いから次のところからは4倍でいこう!」など、どんどん積極的に意見してくれるみんな。

これからも、ゲームのように学ぶことをたのしみ、どんどん才能を伸ばしていってくれたらいいなと思います。

負けないように毎週こちらも研鑚&トレーニングです!

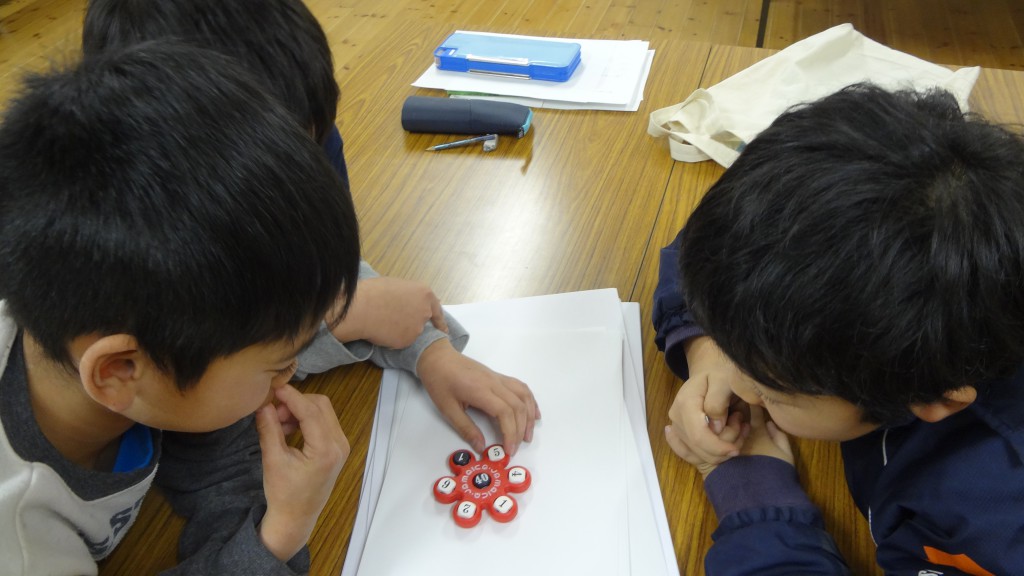

写真は残ってマインドマップを書きなおしている様子。お母さま、いつも長い間お待たせしてすみません…

でこぼこのある人、好きと嫌いがはっきりしている人、得意と不得意がはっきりしている人は好かれます。

それは、どんな人なのかわかりやすく、接しやすいからです。

まわりから見て、「これはあの人好きだな」とわかるので声をかけやすくなりますし、「これはあの人苦手にしてるよな」とわかるとまわりも助けてあげやすくなります。

また、本人がそのでこぼこをきちんと認められていたら、まわりの人のでこぼこも許せるようになるので、おだやかな人間関係がつくれます。

昨日、授業のあと、4年生のKくんが、

「冬休みにやった算数のオリジナル問題づくりを書きかえたい!」

とみんなが帰ったあとも30分以上残り、ひとり黙々と集中して取り組んでいました。

算数が大好きで、得意なKくん。普通だと、

「算数はできるから、他の理科や国語や社会をもうちょっと上げていこうね」

と言われます。

でも、でこぼこをなくすというのは、個性や魅力、才能を減らしていくということです。

また、

「そっちはいいから、こっちを」

と、すごく集中して取り組んでいるのを邪魔されると、不満がたまり、うっぷんを晴らそうと、だだをこねたり、すねたり、他の人にいじわるをしたりといったことになってしまうんですね。

そして、その不満が続くと、行儀が悪かったり、集中力がなかったり、不機嫌だったりという子に育つ。

決断力や忍耐力が弱かったり、恐れや不安の強い大人というのは、この何かに没頭するという状態、「フロー」を頻繁に妨害されるという経験を受けてきた子の可能性が高いとモンテッソーリは言っています。

でこぼこは個性であり魅力、才能。すばらしいギフト。

先日、授業中に1年生の女の子が言っていました。

「Yくんは勉強が得意だから先生になれるねー♪Tくんは運動が得意だからスポーツ選手になれるし、私は絵が得意だから画家になれる!みんなすごいねー!」と。

「ほんとだねー!」と教室の空気がほわっと明るくなり、みんなが笑顔になりました。

(僕は軽く泣いていました)

みんなちがって、みんないい。みんな最高。

そんな風に、ちがいを認められる場。

みんなすばらしい、自分の才能を伸ばして、活かしていこうと思えるようになる場をもっとつくっていけたらなと思います。

みんな最高!

写真はウォーミングアップ中の様子。めちゃくちゃ真剣です。

成人式のニュースを見ていて、ふと、

きっと、RAKUTOの子たちのなかには、その頃、海外に出ていたり、在学中に何か自分で始めたり、友達といっしょに始めたりしている子もいるんだろうなと思いました。

そのときに、ふらっと遊びに来てくれたり、アツく、深く、対話したり、話してくれる興味深い専門的な話に

「何それ、教えて!」

と言ったりする日が来るのがたのしみだったりします。

そんな先のことを見ながらも、そのためにも、いま、こどもたちの発達段階を飛ばしてはいけない、

詰め込んだり、教え込んだりして「自分の経験から学ぶ」という段階を飛ばしてはいけないなと感じます。

身体で感じて、なぜなのかをいっぱい考えて、試行錯誤して、学ぶ。

心理学者のピアジェさんが、6歳~11歳は、「具体的操作期」といい、具体的な対象を離れると論理的に思考することができないと言ってましたが、発達段階を飛ばすと、その後の成長過程が不安定になり、知覚する力が弱まったり、成長を阻むのだそう。

ゲシュタルト心理学の創始者の一人、マックス・ヴェルトハイマーさんも、

「平行四辺形の面積がなぜ“底辺×高さ”なのかを理解している子どもは、それを機械的に暗記している子よりも、公式をよく覚えているし、他の幾何学系の面積の出し方も自分で出してしまう」

とおっしゃったそうですが、小学生の時期は、とにかく体感して、考えて、学ぶことが大事。

それにより、考える力が身につき、また、考え抜くという経験を通じ、自分を信頼してもらっているという満足感や、自分でできるという自信にもつながります。

明後日、学校でテストがあるという5年生のSちゃんに、

「テストどうー?」と聞いたところ、

「うん、まあやってるー今日も漢字やってた」と余裕。

勉強のやり方を聞いて、こういう風にやったらもっといいかもという話はしたとしても、みんな自分でちゃんと考えるようになっているので、安心感があります。

いっぱい考えるって経験を積み、結果も出て、自信がついたんでしょう。

たのもしい(*^ ^*)

どんどん成長し、たのもしいこどもたちを見て、自分もいっぱい勉強しよう、20歳になった子たちの話についていけなさすぎたらカッコ悪いぞと感じるのでした。

負けないよ、みんな…!!

すでに、5年生2人と6年生1人の協力チームには、先週、算数の計算で負けかけていましたが…

みんなが自分で学ぶ力をつけ、どんどん追い抜いていってくれますように☆

写真は5年生の女の子が描いている北海道地方のマインドマップの途中の様子。

RAKUTOに来て、絵がうまくなったと喜んでいます(笑)いろんなものに絵を描き、観察する目やマネするクセもできています。まさに、天才性の開花です♪

こどもは元々クリエイティブです。

遊ぶものがないなら、まわりにあるものを遊び道具に変えたり、自分たちで新しいゲームを考えたり、新しいルールをつくって盛り上がるようにしたりします。

クリエイティビティ、創造性が失われるのは、いろんなルールや思い込み、ストレスなどにより、「こうするものだ」、「こうしなければいけない」という制限が多くなったり、新しい刺激が少なくなるためですが、こどもがクリエイティブなのは、制限がまだ少なく、知らないこと、行ったことのない場所など、毎日の刺激もたくさんあるためです。

今日はお正月明け1回目の火曜ホップクラス。

残念ながら、体調不良をおして来てくれた子が途中で早退ということはありましたが(ヘロヘロなのに来るのがすごい!)、

他の子たちは、まだ学校がはじまっていないこともあり、体力的にも、精神的にもエネルギーが有り余っているのか、みんなアタマのキレが抜群で、すばらしい集中力でした(*^ ^*)

1回目の授業ということもあり、授業の最初は、発想力と連想力のエクササイズからスタート。

「お正月」をテーマに、マインドマップを使い、脳をリラックスさせ、脳の力を解放していきました。

「うまくやらなくちゃいけない」

「まちがってはいけない」

という思い込みがあったり、慣れていなかったりしたので、はじめは少し戸惑っているところもありましたが、徐々に火が。

個人でミニ・マインドマップ、最後にみんなでアイデアを持ち寄り、大きなマインドマップにしましたが、ホワイトボードいっぱいまで発想が広がりました☆

しっかりあったまったので、そのあとの国語の授業では、見事な発想が!

今月のホップ国語の題材は、有島武郎さんの『ひと房のぶどう』ですが、マインドマップのセントラルイメージにみんなが描いたのは、

「色とりどりの絵の具とパレット、筆洗い用バケツ」(主人公が絵の具を盗む話だから)、

「大きな船と海、それを眺める主人公」(主人公が住んでいるのは横浜で、透きとおるような海の藍色を描きたいという場面があったので)

というようなもの。

どんどん膨らませたくなるセントラルイメージです。そして、この連想がまた記憶につながるんですね。

ホップクラスは土台づくり。

知識や用語のインプットと脳の回路づくりがテーマ。それを見事にやっていってくれています!

年初からワクワクするものを見せてもらいました(^v^)

今年もみんながどんなクリエイティブな力をつけていってくれるのかたのしみです☆

写真は、国語のマインドマップを描いている様子。集中しているので邪魔しないようにこっそりとパシャリ…

あけましておめでとうございます!

本年もよろしくお願い申し上げます。

新年はこどもたちから届いた年賀状から。

かわいい写真にニヤッとしたり、誤字脱字にクスッとしたり、難し

今年もすばらしいこどもたち、素敵な保護者さま方のおかげでいい

本当にありがとうございます。

この年末年始。2013年を振り返り、2014年をいったいどん

そして、今年を象徴する言葉は何だろうと出てきたシンプルなキー

こどもたちの最高の姿、可能性、未来を信じ、

また、保護者さまとの信頼関係を育んでいこうと。

こどもたちが一見、問題に見えることをしたり、集中できたりしな

教育は、学校や塾だけで行うものではありません。保護者さまとい

人間的に信頼できるひとでなかったら、能力的に信用できるひとで

保護者さまの信頼、信用に値する人間であるために学びつづけよう

また、教育はこどもがしあわせになるため、家族がしあわせになる

今年も、こどもたちが創造性やチャレンジ精神、集中力を発揮し、

こどもたちにとっての『第2の家』になれるように。

そして、

「どんな石や大理石の塊の中にも美しい像があり、不要な部分を取

こどもたちの最高の姿、才能が現れるよう、不要な部分を取ってあ

身分や年齢、経歴などで分け隔てることなく、「ともに学びましょ

みなさまにとって、最高の年になりますように。

今年も一年よろしくお願いいたします!

RAKUTO箕面校

新留裕介

「江戸時代の数学レベルは世界一だった!・・その理由をひも解くたのしい和算」

江戸時代、数学は娯楽でした。

殿様から農民の子まで、歩いて何キロも数学を習いに行き、有名な数学者が来ると聞けば行列が。

そう、まるで人気のアーティストの歌を聞きに行くように。

数学書がベストセラーになり、大人たちやこどもが、問題を出し合い、神社には問題を書いた絵馬が。

そう、強いキャラクターを育て対戦するゲームのような存在だったのです。

そして、その当時の日本は数学レベルが世界一。

RAKUTO箕面校では、冬の特別講座として、そんな数学のおもしろさに触れ、公式に頼らない、考える力をつける授業を開催します。

こどもに考えるおもしろさに目覚めてほしい、考える力をつけてほしいと願う方のご参加をお待ちしております。

【当日扱う予定のテーマ】

□謎解きやパズル感覚でつるかめ算や油分け算、旅人算などについて学ぶ

□頭をやわらかく。裁ち合わせや盗人かくしなどの知恵あそび

□オリジナル算額づくり(希望者はコンクールに応募も!)

「こどもの頃に教えて欲しかった!情報処理⇒情報編集⇒表現力をみんなで高めるオリンピック壁新聞」

先日、5年生の女の子が学校で

「すーばらしーいですね~」

と絶賛されたと報告してくれました(モノマネ付きで)。

国語の時間に、自分でしっかりと仮説を立て意見を発表し、理由も述べることができたからなんだそう。

「これから大事なのは、「情報処理力」と「情報編集力」」

義務教育初の民間人校長として、杉並区立和田中学校の校長に就任。[よのなか]科の普及に尽力されている藤原和博さんがおっしゃっていた言葉ですが、これからは、情報を集め整理するだけでなく、それを組み合わせて新しいものをつくったり、ひとに伝わるように整理する力が大切になります。

RAKUTO箕面校では冬の特別講座として、1年の最後にこれらの力をトレーニング!

前回、東京で行われた1964年のオリンピックについて学び、マインドマップを使い整理、時代がどう変化したのかをとらえ、そこから2020年の未来を想像し、最後は伝わるように、壁新聞の形にまとめます。

文章の基本である5W1Hや接続詞の使い方、比較の仕方など、文の書き方についてもトレーニング!

こどもに学ぶ力や表現力をつけてほしいと願うみなさまのご参加をお待ちしております。

【当日扱う予定のテーマ】

□1964年のオリンピックと当時の世の中について学ぶ

□短冊パズルを使って短い文章づくりの練習!

□型はめ作文を使って記事風文章づくりに挑戦!

□マインドマップを使って文章構成を学ぶ

□比較の仕方と因果関係について学ぶ

□マインドマップを使って発想力のトレーニング!

□未来を想像!

□学んだことを使って壁新聞まとめ

【対象学年】

小学校全学年

※各学年などにより、達成のゴールが変わってくるためどの学年のお子さまでも受講できます

※いろんな学年の子が、学び合い、教え合うことで深く理解するだけでなく、伝える力、聞く力も育まれます。

【日程】

日程:12月26日(木)、27(金)

(午前)和算10:00~12:10(2時間×2日間)

(午後)作文13:30~15:40(2時間×2日間)

【場所】

小野原多世代地域交流センター

【受講料】

1教科

12,600円(10,500円)+教材費1,050円→13,650円(11,550円)

※()内は通塾生料金となっております

※2教科同時受講の場合1,000円割引

2教科の受講料26,300円(22,100円)

【お申込み方法】

①お電話にて

0120-485-899(しあわせなこをはぐくむ)

②ホームページよりメールにて(件名に『冬の特別講座』とご記入ください)