こんにちは。

新留です。

以前のこと。

3年生の男の子たちから、

「先生、今から言う『ことわざ』答えて!」

と問題を出されました。

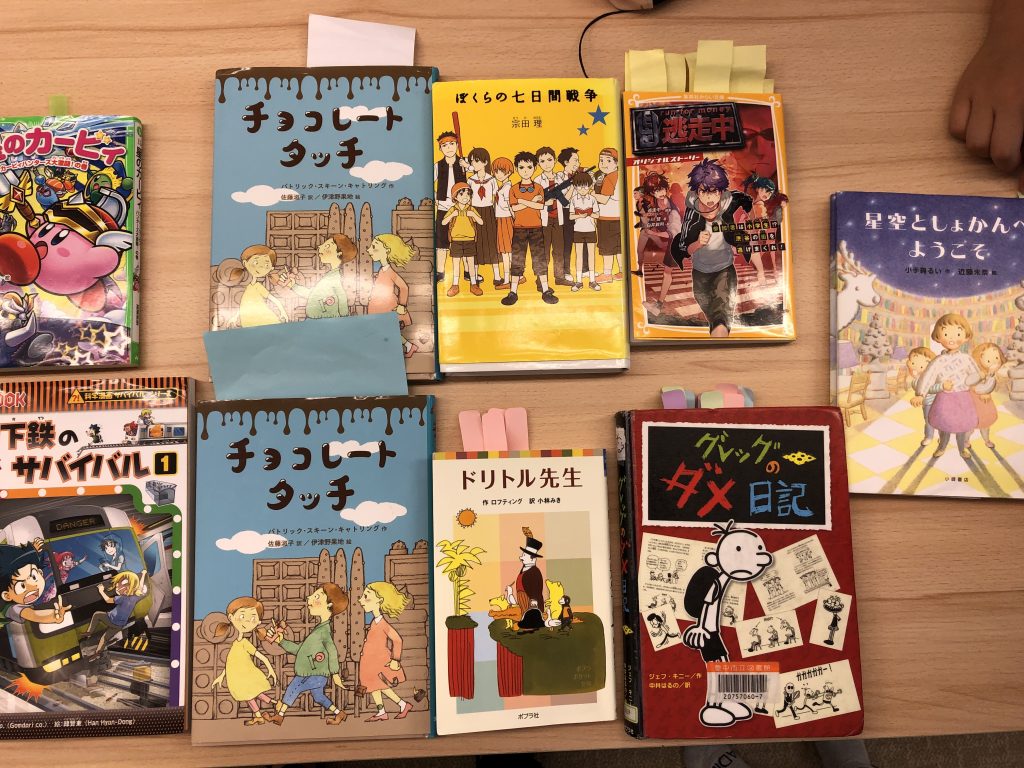

どうやら、家でたくさん「ことわざ」の本を読んで、覚えてきてくれたようです。

ステップクラスからは、「言葉のテスト」というのが始まりますが、

子どもたちの中には、それをきっかけに言葉への興味が湧き、

メキメキと語彙力をつけていっている子がいて、

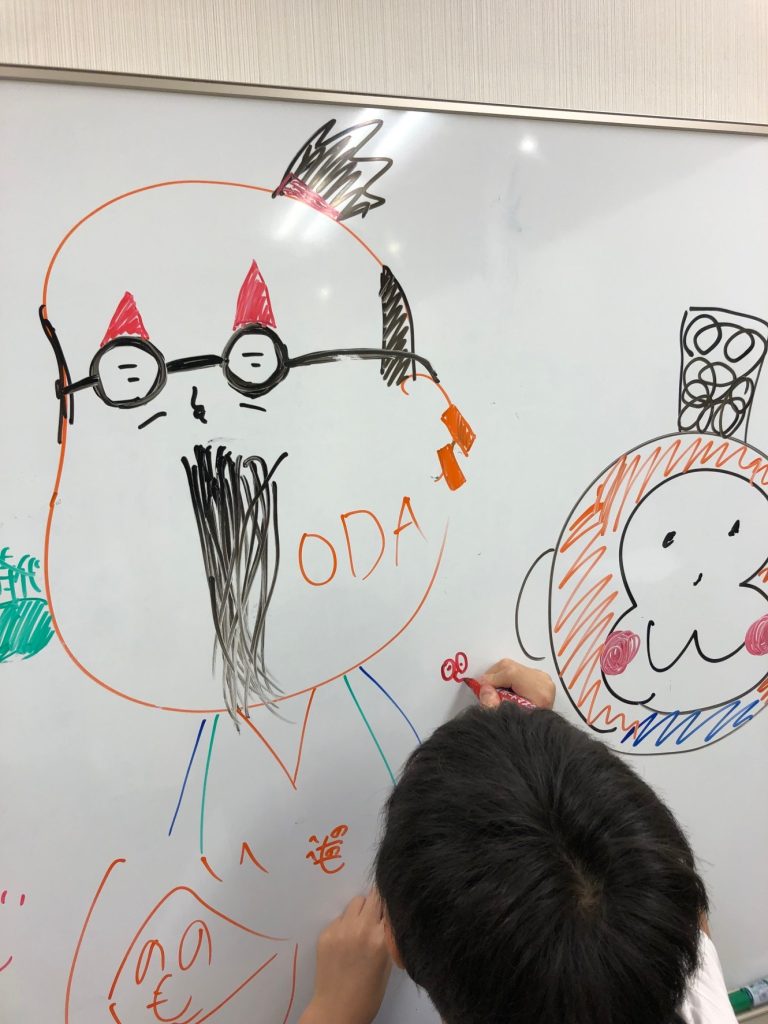

授業中も、

「それって、〜ってことわざと似てる!」

「それは四字熟語でいうと、〜だね!」

なんて感じで、どんどん覚えたことを発表してくれています。

ステップクラスは3〜6年生の子たちがいて、

意識的に、言葉を深く、つなげて覚えていく練習をしていきますが、

早速、子どもたちの中に、言葉に関する興味、関心が芽生えて、

言葉に対する感度が上がっていっているのを感じ、うれしかったです^^

先日も、保護者さまから、

「読解力をつけてほしいと言っているお友達がいたので、RAKUTOを紹介しときました!」

という連絡をいただいたのですが(ご紹介ありがとうございます!)、

いちばん大事にしている「国語力」、「読解力」で選んでいただけているのは僕らとしてもうれしく思います。

「どうやったら、読解力をつけられますか?」

というご質問をいただくことが多いですが、

「読解力」をつける際、

まず、チェックしてほしいのが「語彙力」です。

「読む」の前に、まず、「言葉」、「単語」があるのですよね。

シカゴ大学の教授であったM.J.アドラーの『本を読む本』という名著がありますが、

その中で、アドラーは読書の第一レベルは「単語の識別」だと書いているように、

「単語」がわからないと、そもそも、「その文が何を述べているのか」がわかりません。

時々、子どもたちに、文章の単語部分を真っ黒にして、

「単語の意味がわからないってことは、こういうことなんだよ〜。単語の意味がわからないと、たとえ、文章を『文字として』読めていたとしても、意味がわからないんだよ」

ということを説明するのですが、

まず、「国語が苦手」、「読解力がない」という場合、

「語彙力がどうか?」

というのをチェックし、身につくようにしていってもらえたらと思います。

「音読が苦手」というのも、「語彙力」の問題の時が多いです。

「単語の区切りがわからないから変なとこで区切ってしまう」、

「単語が難しいから注意がそれてしまう」のですよね。

知らない単語だらけの英文を見たら、読む気がなくなってしまうのといっしょです(笑)

まずは毎日の生活の中、会話の中で、

たくさんの言葉に触れられるように、

そして、それも平面的にではなく、類義語、対義語なども一緒に知り、立体的にいろんな角度から、

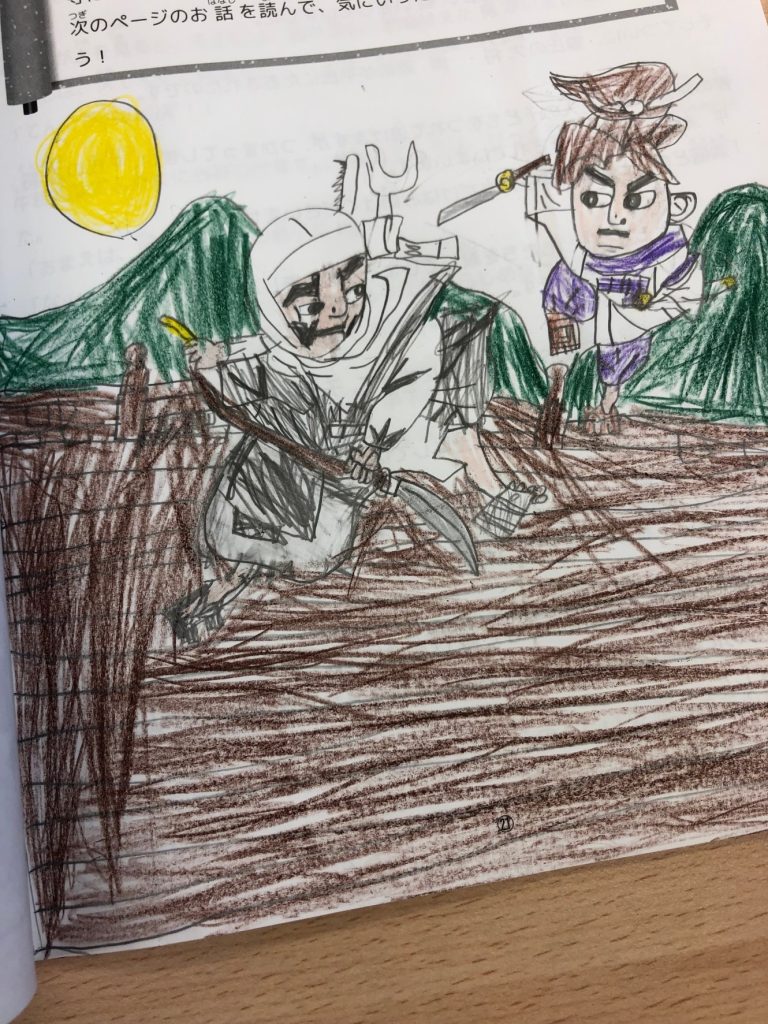

漫画やイラストなどを見て、視覚的に触れていってみてくださいね^^