※中学受験をお考えの4年生以下のお子さまは今回の算数、理科講座はぜひご受講ください

得意な子と苦手な子がはっきりとわかれる図形分野。

今回の冬期講習の算数は見て、考えて、書いて、つくっての「図形づくし」です。

正方形や長方形、三角形、台形、ひし形、五角形、六角形…

さまざまな図形の基本を確認し、マインドマップなども用いて知識を整理。

実際に、作図したり、工作をしたり、動画を見たりしながら五感を使って学び、図形のイメージをつくり、「図形のセンス」や「空間認識力」を育んでいきます。

低学年の子たちは、実際にたくさんの図形にふれ、「図形とはどういうものなのか」のイメージをつくることで図形が得意になり、

中学年、高学年の子たちは、理屈で理解していく段階なので、基本の用語の正確な理解から、つくりをしっかりと考え、工作をして確認し、「図形の法則」を覚えていきます。

法則を知ることで、図形の問題に出会った時、できたり、できなかったりの運頼みの世界から、わかって、できる分野へと変えていくことができます、

「見取り図」や「図形の切断」など、中学受験でよく見られ、苦手な子やセンスでやっている子も多い分野を、しっかりと理屈で理解!

「国語はセンスの科目」という勘違いがよくありますが、おなじように、「算数(数学)はセンスの科目」というのもよく見られます。

センスとは「回路」なので、やり方を考えてやれば、できるようになるのですね。

脳に合ったやり方でたくさん見て、考えて、つくって。

今回の講座で、算数の「見える力」をつくっていきましょう!

【お申込はこちらから】

①申し込みフォームよりメールにて(24時間受付中)

(学年など必要事項をご記入の上、お問い合わせ欄に「冬期講習」と「ご希望の日程、教科(平日ー算数、理科、作文などをご記入ください)

②お電話にて(火〜金14:00〜21:00)

※面談中や授業中など電話をお取りできない場合がございます。その際はご容赦くださいませ。

0120-485-899

【チラシはこちら】

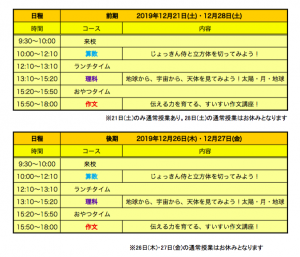

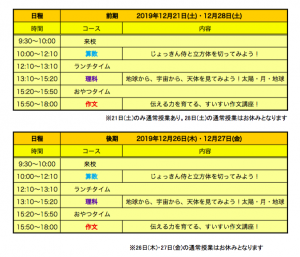

【日程と時間】

(土曜)12月21日(土)、28日(土)

(平日)12月26日(木)、27日(金)

※2日間の講座となります。どちらかの日程をお選びください

【対象】

小学校全学年

【受講料(1教科:120分×2日間)】

受講料(作文、算数、理科)

13,200円(RAKUTO生11,000円)

※1教科からでも受講できます

※別途、各教科教材費として1,650円がかかります。

【お申込方法】

①申し込みフォームよりメールにて(24時間受付中)

(学年など必要事項をご記入の上、お問い合わせ欄に「冬期講習」と「ご希望の日程、教科(平日ー算数、理科、作文などをご記入ください)

②お電話にて(火〜金14:00〜21:00)

※面談中や授業中など電話をお取りできない場合がございます。その際はご容赦くださいませ。

0120-485-899

【お申し込み後の講座キャンセルについて】

お席の確保と教材の準備がございますので、お申し込み後のキャンセルはご容赦ください。

キャンセルの際の料金は以下のようになります。

開催1週間前〜2日前まで:テキスト・教材費を頂戴いたします。

前日・当日のキャンセル:受講料、テキスト・教材費全額を頂戴いたします。

———————————————————–

今回も内容が盛りだくさんな冬期講習。

たくさん頭を使い、手を、体を動かし、「たくさん勉強した!」と充実感を感じる冬にしてくださいね。