「読解力」タグアーカイブ

中学受験漫画『二月の勝者』の黒木先生が地頭を育てる上で大事なことを言っていた件

子どもも大人も!時間と心の余裕を増やすための時間割活用術

読めない、書けない…そんなときは語彙をしっかりと!

「先生、うちの子、国語力というか読解力が弱いと思うんですよね。算数のテストでも文章になると、これ、数字てきとうに計算しただけなのでは? ってのがよくあるんです」

という相談を受けます。

テストを見せてもらって、その問題を解くのに必要な力ごとに分類、どんなことを書いているのかを見てみると…うん、読んでいないのでしょうね(笑)

国語力や読解力が、社会に出てから必要なのはもちろんですが、

勉強面においても、センター試験が今回で最後になり、新しく始まる大学共通テストで国語と数学の記述式問題が導入されるなど、読解力や記述力、

「相手が書いている、いっていることを正確に理解する」力、

「それに対する適切な答えや自分の考えを相手に伝わるように書く、話す」力はますます必要になっていっているのを感じます。

おもしろいのが、国語力は、日本でよく長時間労働などの問題の際、取り上げられることも多い仕事の「生産性」にもつながっているかもしれないということ。

無印良品のアートディレクションをしているデザイナーの原研哉さんと、工業デザイナーの阿部雅世さんの対談本『なぜデザインなのか。』のなかに、ある企業の工場で働いている人たちの仕事の能率があまりに悪く、試しに国語のテストをしてみたら、とてつもなく成績が悪かったという話があります。

そこで、国語教育を始めると、俄然、仕事の能率がよくなったのだそう。勉強だけでなく、仕事にもつながるとなれば、これは鍛えないわけにはいきません。

教室でも、全然読めなかったり書けなかったのに、しっかり内容を理解し、記述問題でも半分以上は書けるようになった子がいますが、その子たちがどうやって読めるよう、書けるようになったのか。

そこで大きな役割を果たしたのが「語彙力」。まず、語彙力をつけることをしていきました。

国語の説明文や論説文を読むためには、難しい言葉を知らなくては意味を理解できませんし、物語文を読んでも、出てくる名詞や動詞を知らなければ何が起こっているのか理解できません。感情語を知らなくては登場人物がどんな気持ちになっているのかがわかりません。

シカゴ大学の教授であったM.J.アドラーによると読書の第一レベルは「単語の識別」だそう。単語がわからないと「その文は何を述べているか」がわかりません。

ですので、ホップ、ステップ期、年齢でいうと10代の始めまでにたくさんの単語を知っているといいですね。

以前、物語文を読んでいるときに「何が起こっているのかわからない」という子がいました。質問していくと、読めるけど、それが何を表しているのかがわからないので、状況も、気持ちもわからなかったよう。

「こういう状況で、こんなことが起こったんだよ」ということを説明してあげると、「あ〜そういうことか!おもしろい!」と、いままでつまらないと思っていた物語のおもしろさがわかったと言っていました。

音読が苦手という子がいると眼球運動に何か問題があるのでは? と思ってしまいますが、研究によると、「読む単語が難しいから注意がそれてしまう」ということが多いことがわかっています。大人でも、知らない単語だらけの英文を見たら、読む気が無くなってしまいますよね。

RAKUTOでいうステップクラスの子たち、中学年以降の子たちは、漢字や言葉に意識的にふれる機会を設けていますし、お家でも、「意識的に」言葉を増やすトレーニング、「語彙トレ」をするようにおすすめしています。

絵本、漫画など、何でもいいので、まずは単語にふれていってくださいね。

絵と文字がペアになっているものだとイメージしやすくていいですね。漢字も「下村式」など、元となった絵などのイメージが書かれているものだと覚えやすくていいです。

読み書きの基本となる「漢字」の覚え方に関しては、2018年に中国で行われた研究により「視覚」と「聴覚」を使うことで、もっとも良く、短い時間で覚えられるという結果が出ました。

「その漢字がどんな風にできたかを見て、音読しながら、形を見て書く」というのがいいので、下村式の「となえておぼえる」「となえてかく」シリーズなど、よくできているのでおすすめです。

「好き」とつなげるのも有効です。

ある男の子は「歴史」が好きで漢字を覚え、ある男の子はゲームが大好きで、ゲームの攻略本を読むために漢字を覚えていきました。

趣味は「長期記憶」なので、覚えられるし、知りたいという積極性も生まれます。この時期は好きや趣味を通して言葉を増やしていってくださいね。

教育者の齋藤孝さんは『語彙力こそが教養である』の中で、語彙について、

「より多くの語彙を身につけることは手持ちの絵の具が増えるようなもの」、

「語彙が豊かになれば、見える世界が変わる」

とおっしゃっています。

大量のインプットで語彙が豊富になり、みんなの世界がどんどん彩り豊かになりますように。(にいどめ)

知識があるから興味が出る

夏休みも終わり、新学期が始まりましたね。

子どもたちからは「友達と会えるのうれしい!」という声や「学校つまらん〜しんどい〜」などという声も聞こえています(笑)

昔とちがって、子どもも大人もやらなくてはいけないことは多いですが、本来、新しいことを知ること、できるようになること、「学ぶ」っておもしろいもの。

学ぶおもしろさを思い出し、新しいことに出合ったり、難しいことに出合ったときに楽しめる感性を身につけていってほしいなと思っています。

先日、歴史の授業中にこんなことがありました。

織田信長から豊臣秀吉の時代をへて徳川家康が天下を取る時代、その大事なきっかけとなった関ヶ原の戦いにおける東軍と西軍の配置図を見ながら、

「どっちが有利だと思う?」

「どっちが勝つと思う?」

という話をしていたのですが、5年生の男の子が、

「そういえば、昔はわれこそは〜って名乗ってから戦ってたんやんな〜」

と言い出しました。

鎌倉時代、元が攻めてきたときに、竹崎季長の「蒙古襲来絵詞」の絵を見たりしながら、日本の当時の戦い方である一騎打ちと元の集団戦法のちがい、「てつはう」などの使っていた武器や防具のちがいについて話したのを覚えていたそうなのです。

そこで、これはチャンス!と、

「なんで、その当時、日本ってそんな戦い方してたと思う?名乗るより、いきなり攻撃した方がいいよね?」

と聞いてみました。

「たしかに、何でだろ?」

と考えていました。

じつはこれ、1993年の東京大学の日本史の問題になっているもの。

その当時、鎌倉幕府と御家人というのは、「御恩」と「奉公」という主従関係で結ばれていて、将軍から戦いにおける活躍の恩賞、「御恩」として土地などを与えられていました。「だれの功績なのか」というのを明確にしないと、せっかく活躍しても、「御恩」が受け取れません。ですので、名前を名乗るし、一騎打ちを好んでいたのですね。

そういうことを伝えると、

「おおっ、なるほど〜」

と、つながりが見えたようでした。

きっと、彼のなかで、今回学んだことは忘れないんだろうなと思います。

低学年の子だと、丸暗記のようなものもできたりしますし、実際、幼稚園クラスの子たちを見ていると、驚く速さで言葉や知識を覚えていっています。でも、中学年になると、なかなか丸暗記するということはきびしくなります。

単純なくり返しを「維持リハーサル」、意味を考えたり、関連付けたりすることを「精緻化リハーサル」といいますが、記憶の定着を良くするためには、精緻化リハーサルの方がもちろん効果的。

それに、何より、丸暗記というのは、ほとんどの人にとってはおもしろいものではありませんよね。論理的・数学的知能の強い子だと、とくに、理由や理屈がないものはおもしろくないので、「何でこんなことをやらなくちゃいけないんだろ?」と思ってしまいます。

中学年からは「考える勉強」が大事。

そして、その前には興味や関心の種である知識を蒔く時期があります。

勉強が作業のようなものではなく、考えるという知的な活動、おもしろいものだというふうになっていってもらえたらなと思います。

これからも、ますます、たくさんのことに興味や関心を持ち、探究すること、考えることを楽しんでいってくれますように!

真剣に何かに取り組んでいる姿は尊いですね…

読売テレビかんさい情報ネットten.さんで放送されました。

少し前ですが、読売テレビ夕方の番組『かんさい情報ネットten.』さんにて、G20とからめてRAKUTOで子どもたちがプランクトンについて学ぶ様子が放送されました。

当日、子どもたちは「テレビ!テレビ!」と大はしゃぎ。

その日から、映ったクラスの子たちの保護者さま、他の曜日の保護者さま、そして、それ以外にも以前通ってくださっていた卒業生の保護者さまなど、たくさんの方に「見たよ!」「録画したよ!」といわれたり、メールをいただいたりして、うれしかったです。

放送後、他の曜日の子たちからは「今日はテレビ来ないの!?」というアピールがたくさんでした(笑)

ただ、いちばんの大きな反響はというと、「20歳」と偽っていた先生の正しい年齢が公共の電波で暴露されたこと…

翌週の子どもたちは教室に入った瞬間から「○○歳!」「○○歳!」と連呼。

「詰めが甘かった…!!」

と先生は悔やんでおりました(笑)

そして、子どもたちがにぎやかすぎて、教室でのインタビューも全カットに(笑)

……何はともあれ、盛り上がり、いま世界で実際に起こっていることを知り、何か未来について考えるきっかけになったのかなと思い、よかったです。

そして、番組内で円広志さんが「教育を通して子どもたちに伝えていっているのがすばらしい」とおっしゃってくださり、本当にありがたかったです。

わたくしめはというと、当日、授業に出ていたり、映りに行こうとする他のクラスの子たちを食い止めるため扉の前に立ちふさがっていたりで、いらしていただいたレポーターやカメラマンさん、ADさんなどには軽く挨拶をしただけ。

ご挨拶いただき、名刺をいただいたレポーターの中村和可奈さんのお姿をあとでインターネットでじっくり拝見し、当日のじぶんの振る舞いを激しく後悔いたしました…

反省をいかし、次はしっかり拝める準備をしたいと思います。

ご協力いただいたみなさま、うれしいご連絡をくださったみなさま、ありがとうございました!

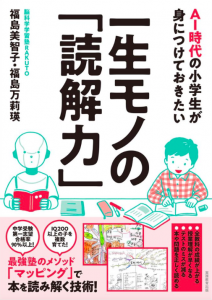

【6月3日発売!】新刊『AI時代の小学生が身につけておきたい一生モノの「読解力」』

RAKUTO福島美智子の新刊がいよいよ発売!

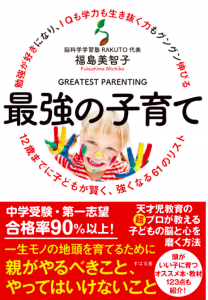

前著『最強の子育て』はその後、子育て本の「最強〜」ブームのきっかけになりましたが、今回、それにつづく2冊目の著書が6月3日に実務教育出版さんから出ます。

今回のテーマは「読解力」。

普段、保護者さまから「読解力ってどうすれば育てられますか?」と、ご質問をいただくことが多くありますが、すべての教科のもとになる力なのに、どうやって育てたら? となると、塾の先生や予備校の先生による経験談や、昔からある方法などがほとんど。

いったい、どうすればいいのか……??

今回の本では、普段の生活や勉強の仕方でどう育むか? など、いろんなヒントになることが掲載されています。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

『最強の子育て』(すばる舎)

『AI時代の小学生が身につけておきたい一生モノの「読解力」』(実務教育出版)

【早割終了は13日(月)】ことわざを知ることで変わること

愛されキャラ(いじられキャラ)の5年生のMくん。

国語の宿題がわからず、

「先生わからへんかってん〜教えてや〜」

といいながら、質問に来ながら宿題をテキストごと忘れ、

「なにやってるん!!」と同級生や年齢が下の女の子につっこまれ、

宿題を忘れたので、もう1度、最初からまじめにやり直そうとしていると、

「はやくやりーや!みんなで遊ぶで!!」

と宿題をさくさく終わらせ、授業準備も万端の子たちにいじられる。

授業中、「わかった!!」と発表をすると、

「説明が長い!もうちょっと簡単に!!」

と端的に話すことを求められています。

女の子の多いクラスの中で、風当たりの強さにめげずに(むしろ、よろこんで?)がんばっているMくんに、似たものを感じ、「がんばりや…」とひそかに応援をおくっていたのですが、ついに、その努力が実る日がおとずれました。

毎週行っている「計算グランプリ」において、同級生の絶対王者の女の子を下し、

「言葉グランプリ」においても、なかなかの成績をおさめました。

「やった…やったぜ…!お母さんにも勝負を挑んで(家でも計算の練習をしていた)、いつも負けていたのに、ついに…!!」

と喜びで拳をにぎりしめています。

まさに「下剋上」。

来週はまた、他の子が「Mくんには負けられない」とがんばり、逆襲をされそうな気がしますが、毎週、計算や言葉など、基本的な力を、みんなで、ゲーム感覚で競争しながら、育てています。

この「ゲーム感覚で勉強をする方法」ですが、

9歳でカナダ政府から「ギフティッド認定」され、

14歳でカナダの名門大学5校に奨学金付きで合格もした大川翔くんもやっていたそうです。

計算は、親子でほとんど毎朝競争をし、

言葉は、親子で「ことわざ戦い」(ことわざを言い合う)。

やらされるだけのドリルはつまらないけど、

相手のいる「ゲーム」なら、勝ちたいので、準備もするし、練習もし、

遊んでいるうちに、自然と、計算も、言葉も増えていく。

基本的な計算ぐらいはできたほうがいいし、

言葉はずっと使っていくもので、言葉がないと理解もできないし、伝えられない。

とても大事なものなので、楽しみながら、力をつけていってもらえたらと思っています。

それに、言葉を知ることで、磨かれる力があるし、広がる世界もあります。

「病は気から」

この言葉を知っていることで、

何でも、気持ち次第なんだなということがわかり、

まずは、やってみようと一歩ふみ出す勇気が出るかもしれません。

「かわいい子には旅をさせよ」

この言葉を知っていると、

もし、お母さん、お父さんに、

きびしいことを言われたり、させられたりするけど、

ほんとは、自分のことを大事に思ってくれているんだなと、

相手のほんとに思っていることがわかるかもしれません。

言葉を知ることで、

例えることができるようになるし、

相手とイメージを共有できるので、伝える力が磨かれます。

そして、わかり合えることが増えていきます。

この春の講習の国語のテーマは「語彙力」。

『ことばのわざ、ことわざ!』という題で2日間、集中して学んでいきます。

学び方は、「英語」と同じ。

「インプット」し、「言葉のイメージ」をつくり、

「ディスカッション」しながら意味を味わい、

言葉を使いながら「遊び」、自分でつくってみたり、「演習」も行います。

2日間で、「200語近く」の言葉にふれ、国語力と語彙力のアップを目指し、何より、言葉のセンス、言葉のおもしろさにふれてもらう予定です。

教育者の齋藤孝さんは著書『語彙力こそが教養である』の中で、

「より多くの語彙を身につけることは手持ちの絵の具が増えるようなもの」、

「語彙が豊かになれば、見える世界が変わる」

とおっしゃっています。

この春、子どもたちが言葉を大好きになってもらえますように。

そして、世界がより彩り豊かに見えるようになりますように。

その他、

算数講座「規則の魔法、大発見!」、理科講座「電気のふしぎ大研究!」も。

合わせてお待ちしております。

13日(月)までのお申し込み(13日はメール受付のみ)で、

外部生も「RAKUTO生」価格でお申込みいただける「早割」、RAKUTO生には「複数受講割引」もあります。

ぜひ、この機会をご活用くださいね。

お会いできることをたのしみにしております。

ーーーーーーーーー

【日程・時間など】

※前期と後期は同じ内容です

【受講料】

1教科12,960円

(RAKUTO生価格10,800円)

※各教科、別途教材費1,620円がかかります。

※2教科同時受講で1,000円引き、3教科同時受講で3,000円引き

※「早割」と「複数受講割引」はどちらかのみです

【対象】

小学校全学年

【お申込方法】

①申し込みフォームよりメールにて

(お問い合わせ欄に件名「春期講習申込」と「ご希望の日程、教科、時間」をご記入ください)

②お電話にて

0120-485-899(担当:にいどめ)

【お申し込み後の講座キャンセルについて】

お席の確保と教材の準備がございますので、お申し込み後のキャンセルはご容赦ください。

キャンセルの際の料金は以下のようになります。

開催1週間〜2日前まで:事前に準備をしておりますので、教材費を頂戴いたします。

前日・当日のキャンセル:やむを得ない状況を除き、受講料、教材費全額を頂戴いたします。

ーーーーーーーーー