こんにちは。にいどめです。

春休みになりましたね。

新しい学年を前に充実した時間を過ごされていますか?

先日、子どもたちに、

「どう、春休み楽しんでる?」

と聞くと、

「習い事で忙しい〜」

と返って来ました。

宿題で「こんなことを家で調べて来てね」というと、

「忙しくて調べる時間とか、宿題やる時間とかないわ〜」

と返って来ます。

学校があるときに忙しい〜といっていて、

休みに入っても忙しい〜といっている……

ふだん学校に使っている8時間近くの時間が空くはずなのに忙しいとは……

大人でいうと、毎日、朝から終電まで残業続き。

週末も持ち帰り仕事をしていて、クタクタなのにやることは減っていない……さらに成果も出ていない……ような状況。

逆に、ある子に、

「どう、春休み楽しんでる?」

と聞くと、

「友達と遊ぶのに忙しいわ〜昨日も友達泊まりに来てて夜中まで遊んでたから眠い〜」

と返って来ました。

やりたいことではない習い事で忙しい子と、やりたいことがいっぱいで遊ぶのに忙しい子。

でも、じつは、授業中の理解度や成績などを見ても、うまくいっているのは後者の子なのですね。

ちがいは何なのでしょうか?

いろんな要素があるのですが、いちばんは、「自分に合っているやり方でやっていない」といことです。

「実写版ドラえもん」をつくりたいと思ったとき、ジャイアン役を高橋一生さんにやらせてはいけないように、どんなに才能や魅力があっても、自分に合ったものじゃないとうまくいかないのですね。

「テストで100点取りたい!」と思っても、この「合っているやり方」にはいろんなタイプがあります。

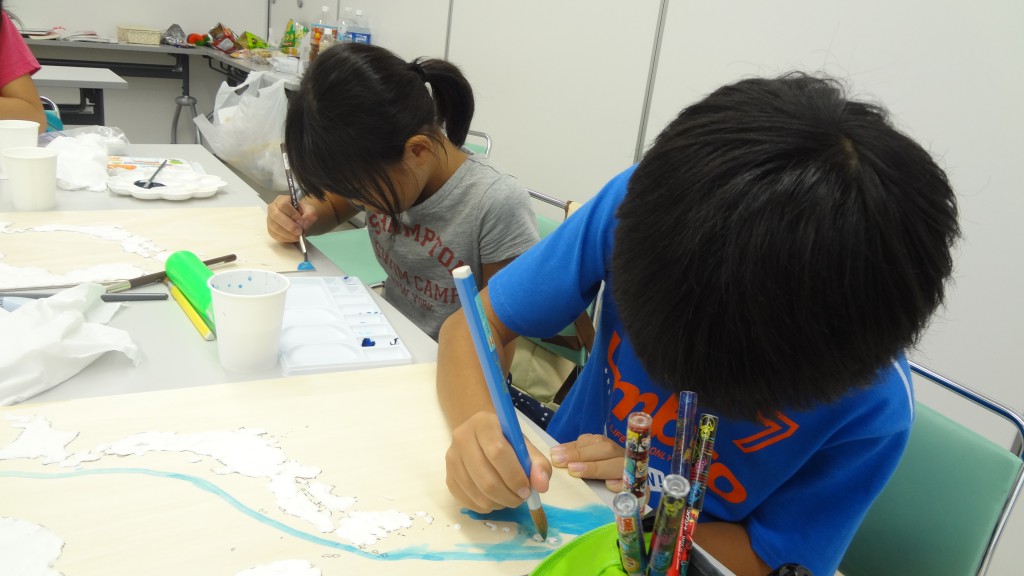

例えば、「写真や図などのイメージで学ぶ子」。

こういう子は、イメージが描ければ描けるほど、どんどん覚えられます。

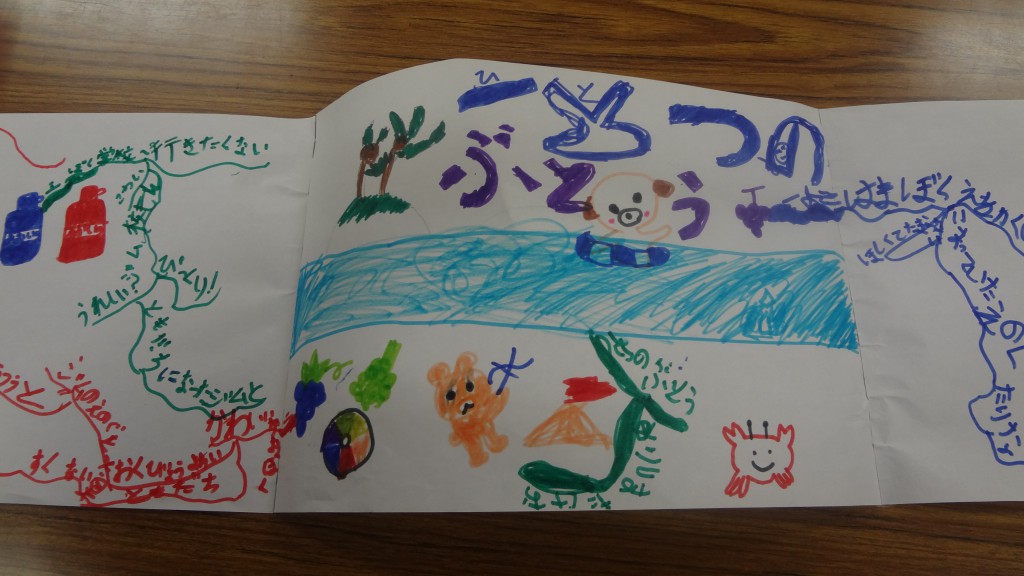

たくさんの写真や図を見たり、覚えたいことを図や絵にしてみたり、マインドマップでカラフルに整理したり、物としてつくってみたりすると、楽しいし覚えられます。

想像したり、絵にしたり、自分でイメージが描ければ、理解できます。直感的に物事を考えたりするので、頭の中に絵が描けたり、イメージがわけば、何でわかったの!? というくらい早く問題を解けたりすることもあります。

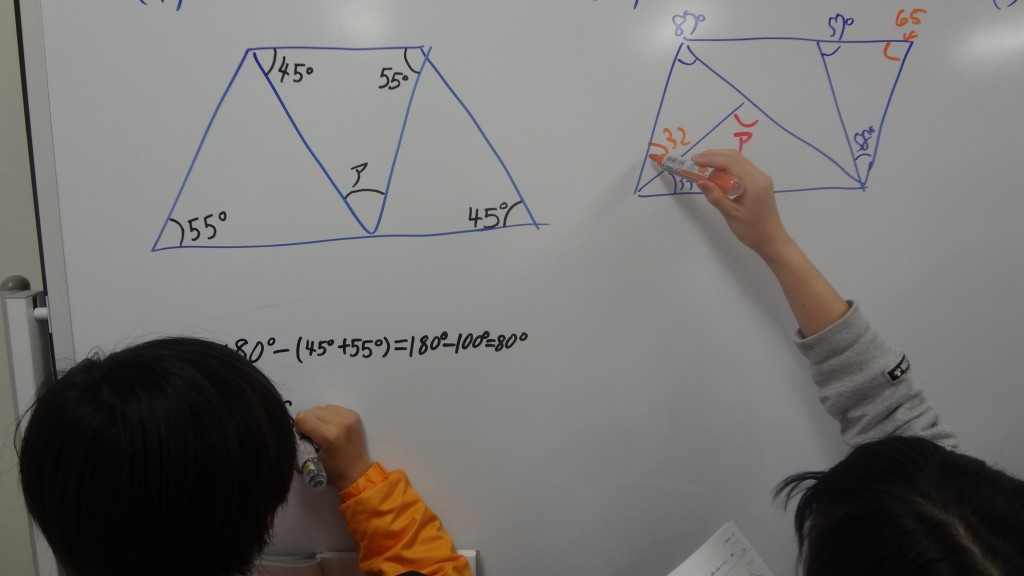

ほかには「理屈を考えながら段階的に学ぶ子」がいます。

こういう子は、分析や分類をして、整理すればするほど覚えられます。

「なぜ、そうなるのか、そうなったのか?」に興味があるので、分析して仮説を立てたり、難しいものを暗号のように解読したり、複雑に見えた物が法則のように整理されるのが楽しいのですね。

逆に、難しいものがわかったあと、できるようになるための練習段階になると作業的な感じがして、途端にやる気がなくなったりもします。

難しいものほど、ワクワクしてくるタイプです。

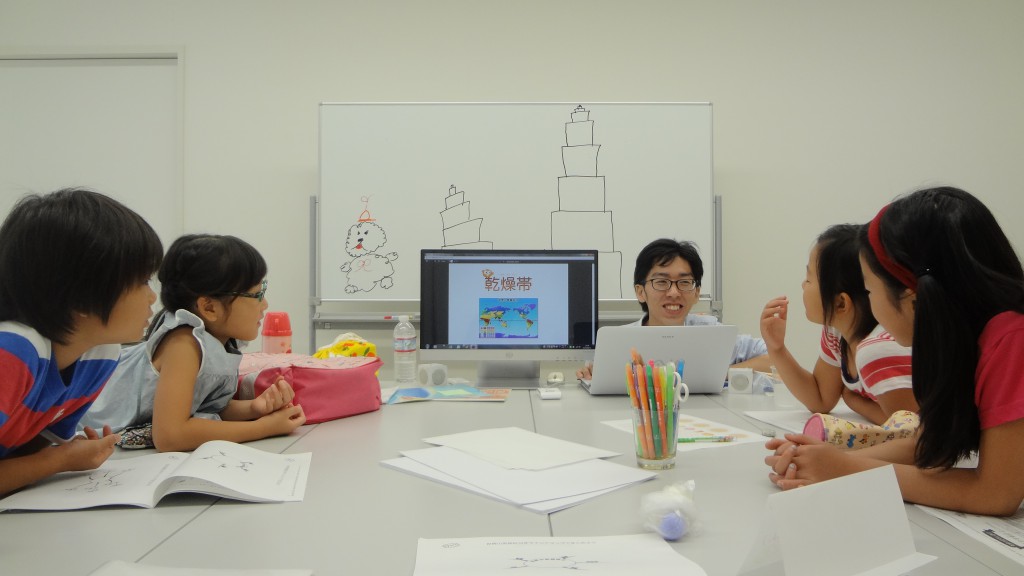

「人とのやりとりのなかで学ぶ子」もいます。

こういう子は、イメージや理屈がどうとかではなく、人がすべて。

先生との相性が良かったり、いっしょに学ぶ仲間が好きだったりすると気持ちよくできるし、みんなのためにもがんばりたい! いっしょに目標を達成したい! とものすごく努力したりします。

グループ学習が好きですし、発表したり、意見をディスカッションすることも好き。質問も多いです。

逆に、嫌いな先生が担当だったり、いっしょにいる仲間や友達との関係がうまくいかなかったりすると、わかりやすく、ものすごーくパフォーマンスが下がります(笑)

チーム戦などで、じぶんが早くできて、仲間に教えてあげればチームとしてうまくいくとしても、嫌いな人だったら、答えとかも絶対に見せません(笑)

こういう子には、いい人間関係の場を用意してあげることが大事です。

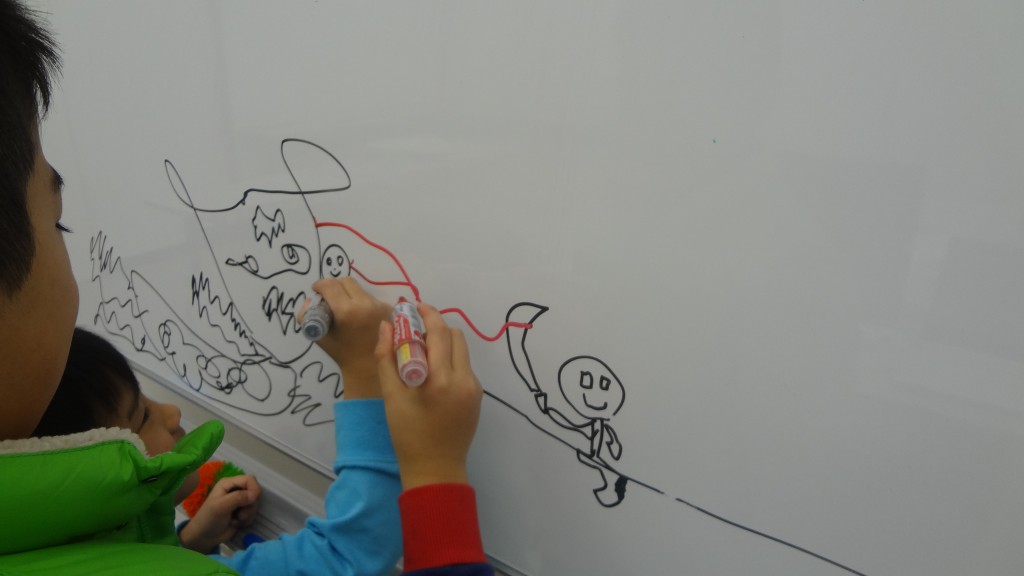

そして、「リズムで学ぶ子」もいます。

こういう子は、学ぶ際に、そこにリズムを感じられることが大事。

学ぶときの音にこだわってみたり、覚えるものを語呂合わせにしてみたり、覚えたいものを歌にしてみたり、歌や音楽の形でインプットしてみたり、音読も抑揚をつけてしてみるなど、学ぶ際にリズムを感じられたり、抑揚など波があると、のっていけます。

逆に、先生が感情を込めずに淡々と授業をしていたりと、単調なものがダメ。

こんな感じで、実際は、いろんな要素が重なり合っていたり、各要素の強い、弱いはあるのですが、うまくいくための方法は、子どもによってちがうのですね。

みんな、その子にとって、大事になってくることや、パフォーマンスを左右するものがちがうので、じぶんのやり方ではない方法でやっても、ほんとうにうまくいきません。

お子さまはどんなタイプ、何に影響を受け、何をモチベーションにやっていますか?

成果は、「質×量」なので、量をかけるにも、まずは質から。

ぜひ、今から、じぶんに合ったやり方で「正しい努力」を重ねていってくださいね。

そ、ソファーが…!!